Accueil > Notes de lecture > Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?

Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?

Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?

Les secrets de la réussite. Éditions ESF, 148 p., Paris, 2009, 22 €.

lundi 15 février 2010, par

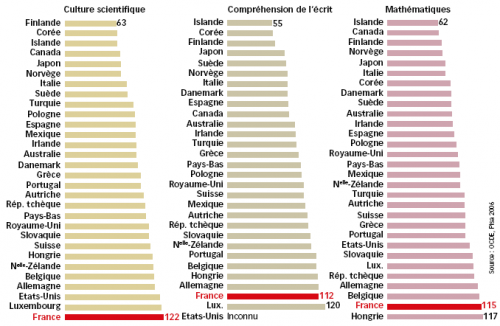

Ce qui est rare est précieux, ainsi parlait le docte Raymond Barre. Issu d’un voyage d’études en 2006, actualisé en 2009, l’ouvrage de Paul Robert a l’avantage, très précieux donc, de proposer en langue française un ensemble d’informations factuelles sur l’histoire et le fonctionnement du système scolaire finlandais, dont on sait les remarquables résultats aux enquêtes internationales PISA.

On pourra reprocher à l’auteur qui n’est ni historien de métier ni finnisant ( ?) de n’être pas remonté aux sources de première main, de manquer d’esprit critique (tout lui plaît de ce qu’on lui dit et de ce qu’il voit), oubliant que ses lecteurs sont prévenus à l’encontre des paradis d’ici-bas, ou encore de faire preuve d’un « pédagogisme » abusif, on ne lui enlèvera pas ça, qu’on tient ici en estime : il nous en apprend.

L’école finlandaise est le fruit d’une réforme méditée dès 1966 par la première coalition de gauche élue dans l’histoire de ce pays, et qui entre en vigueur en 1972 au terme d’une préparation associant étroitement municipalités et enseignants. La nouvelle école s’organise à partir d’un tronc commun obligatoire de neuf années, entre 7 et 15 ans, unifiant ainsi, autour du niveau d’ambition de la voie générale jusque-là réservée à l’élite, un système éducatif resté segmenté et hiérarchisé.

Le scepticisme initial d’une partie des enseignants (qui n’étonnera personne ici) quant au réalisme de cette ambition a été surmonté au cours de négociations qui ont abouti à réduire la taille des classes, et assuré de bonnes conditions de travail grâce à une liberté et une responsabilité pédagogiques maximales (accompagnées de la suppression de l’inspection)… et au travers de l’expérience pratique ! Les salaires sont dans la moyenne des pays développés : de 2240 à 3000 euros brut pour les instituteurs, et environ 200 euros de plus pour les enseignants de disciplines qui interviennent à partir de la septième année, la fin de carrière allant au lycée jusqu’à 3425 euros. Leur éventail est assez peu ouvert donc, la progression se faisant uniquement à l’ancienneté. Tout cela n’est évidemment pas très néolibéral. La profession est pour autant fortement demandée : à l’entrée de la formation les futurs enseignants dont sélectionnés à raison de un pour six candidats.

L’école fondamentale de neuf ans est une école unique, mais surtout une école véritablement commune : sans redoublements, sans notes pendant les six années du cycle initial, sans classes de niveau, donc sans classement ni hiérarchisation des élèves, et même sans examen à la sortie. L’on peut y apprendre tranquillement et sans stress, le temps de travail des élèves, entre l’école et la maison, étant de plus particulièrement modeste. L’objectif affiché d’« une bonne école pour tous » est ici pris au sérieux : tout semble fait dans la pratique pour que tous les élèves sortent du tronc commun en possession du même bagage cognitif et culturel de base. Les enseignants ont une forte responsabilité dans la gestion du dispositif de remédiation. Dès que des difficultés apparaissent dans une matière donnée, des séances d’aide sont organisées, pendant ou après la classe, avec l’appui d’assistants d’éducation. Si les problèmes persistent, l’enseignant peut avoir recours à ses collègues spécialisés soit pour une intervention dans la classe même, soit pour une prise en charge en petits groupes de cinq élèves pendant une partie de l’emploi du temps. Essentiel : les objectifs pour les intéressés restent ceux de l’enseignement général, les enseignants spécialisés étant tenus d’élaborer un plan individualisé précisant les moyens d’atteindre ces objectifs, voire de les moduler temporairement dans le pire des cas. Ces prises en charge, qui restent donc cantonnées à une période de temps et à une matière donnée, concernent environ 6% des élèves. Enfin 2% d’entre eux, souffrant d’un handicap plus sévère, sont orientés vers une institution spécialisée, la tendance étant à réduire leur nombre en faveur d’une intégration ordinaire dans le cursus commun et à proposer des réponses prioritairement pédagogiques, sans médicalisation ni psychologisation à outrance. Quant aux migrants, dont le nombre s’est beaucoup développé ces dernières années, ils bénéficient d’une adaptation linguistique d’un an, d’un enseignement de leur langue d’origine, et du respect de leurs coutumes nationales.

A la sortie de l’école fondamentale, les élèves peuvent prétendre poursuivre leur cursus secondaire aussi bien dans l’enseignement général que professionnel (trois années chacun), ou combiner les deux (le projet initial de fusionner les deux voies ayant été abandonné devant l’opposition patronale). Lycées généraux et professionnels recrutent leurs élèves sur dossiers, prenant notamment en compte les notes obtenues au cours de la neuvième année de l’école fondamentale. Les établissements les plus prestigieux recrutent sur examen. L’université accueille les diplômés issus de la voie professionnelle qui le souhaitent. Le lycée général propose un enseignement par modules et non plus par niveau de classe ; 45 des 75 modules requis sont obligatoires et réalisent l’unification de la filière littéraire et de la filière scientifique. Il débouche sur l’équivalent de notre baccalauréat, porte d’accès principale à l’enseignement supérieur.

Les enseignants sont titulaires depuis 1971 d’un master universitaire de cinq ans. Celui qui forme les « class teachers » (pour le cycle initial) conjugue la connaissance des matières à enseigner, la pédagogie, des stages pratiques dès la première année. Les « subject teachers » (pour le second cycle de l’école fondamentale et le lycée) sont recrutés après deux ans d’études universitaires dans leur discipline ; et ils doivent consacrer plus du tiers des trois années suivantes à l’approfondissement de cette dernière, l’équivalent d’une année à la connaissance de la pédagogie, le reste en stages pratiques accompagnés. Dans les deux cas le cursus se clôt par la rédaction d’un mémoire de recherche, et ouvre la possibilité d’inscription directe en thèse, possibilité qu’un nombre croissant d’enseignants semble-t-il met effectivement à profit.

Achevons cette brève évocation par ce paradoxe : rapporté à la population des jeunes le coût de l’école finlandaise est plutôt moins élevé que celui de l’école française, malgré ses meilleurs taux d’encadrement, ses assistants d’éducation, un confort matériel sans doute supérieur. L’absence de corps d’inspection, de « vie scolaire », une forte décentralisation et de moindres coûts de l’appareil central expliquent sans doute cela.

Trois remarques pour conclure :

![]() Concernant les origines de l’école finlandaise, Paul Robert fait référence à l’influence du système scolaire suédois alors lui-même en voie d’unification. Il paraît cependant difficile d’ignorer l’antériorité d’une école comme l’« École d’enseignement général et polytechnique » de RDA qui comptait une classe de plus, soit dix classes de 7 à 16 ans, et dont le principe avait été adopté l’année même où l’on mettait en place en France les fondements de l’école unique : 1959. Mais l’école de RDA n’était pas une école de l’égalité des chances, son objectif général étant d’amener chaque entrant jusqu’au degré 10 ; on y comptait seulement 1,8% de redoublants en 1972, les parcours de chaque élève étaient très individualisés, et on y jumelait systématiquement dans chaque matière les élèves forts avec les élèves faibles ; 3% des élèves, handicapés ou en grande difficulté d’apprentissage, étaient accueillis dans des classes spéciales : là encore cette affectation était limitée au maximum et décidée en dernière instance par les enseignants et non par des psychologues ou des médecins [1]. Une autre source d’inspiration pour les promoteurs du système finlandais a sans doute été l’école Montessori, beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons et scandinaves, et qui comme l’école Freinet se refuse à noter les élèves.

Concernant les origines de l’école finlandaise, Paul Robert fait référence à l’influence du système scolaire suédois alors lui-même en voie d’unification. Il paraît cependant difficile d’ignorer l’antériorité d’une école comme l’« École d’enseignement général et polytechnique » de RDA qui comptait une classe de plus, soit dix classes de 7 à 16 ans, et dont le principe avait été adopté l’année même où l’on mettait en place en France les fondements de l’école unique : 1959. Mais l’école de RDA n’était pas une école de l’égalité des chances, son objectif général étant d’amener chaque entrant jusqu’au degré 10 ; on y comptait seulement 1,8% de redoublants en 1972, les parcours de chaque élève étaient très individualisés, et on y jumelait systématiquement dans chaque matière les élèves forts avec les élèves faibles ; 3% des élèves, handicapés ou en grande difficulté d’apprentissage, étaient accueillis dans des classes spéciales : là encore cette affectation était limitée au maximum et décidée en dernière instance par les enseignants et non par des psychologues ou des médecins [1]. Une autre source d’inspiration pour les promoteurs du système finlandais a sans doute été l’école Montessori, beaucoup plus développée dans les pays anglo-saxons et scandinaves, et qui comme l’école Freinet se refuse à noter les élèves.

![]() Si l’école commune se refuse à trier, ordonner, ventiler les élèves, il arrive un moment où le principe de la différenciation et de l’orientation vers les différents secteurs du marché du travail prend le dessus. La gestion du passage du moment de la non concurrence au moment de la concurrence n’est pas forcément le problème le plus simple à résoudre lors de la mise en place de l’école commune. On regrettera à cet égard que Paul Robert ne nous en dise pas plus sur la façon dont s’opère en Finlande l’entrée dans les lycées généraux et professionnels puis sur l’accès à l’université.

Si l’école commune se refuse à trier, ordonner, ventiler les élèves, il arrive un moment où le principe de la différenciation et de l’orientation vers les différents secteurs du marché du travail prend le dessus. La gestion du passage du moment de la non concurrence au moment de la concurrence n’est pas forcément le problème le plus simple à résoudre lors de la mise en place de l’école commune. On regrettera à cet égard que Paul Robert ne nous en dise pas plus sur la façon dont s’opère en Finlande l’entrée dans les lycées généraux et professionnels puis sur l’accès à l’université.

![]() Paul Robert insiste énormément sur ce que l’efficacité de l’enseignement finlandais doit à des apprentissages qui s’opèrent dans une atmosphère bienveillante et détendue, sans stress et sans pression, et où l’élève est mis en position d’être l’acteur de sa propre formation. Peu d’enseignants je suppose contesteraient qu’il soit plus agréable de travailler dans une ambiance confiante et calme, et ce que j’ai personnellement pu observer dans des écoles Montessori est sur ce plan assez impressionnant. Mais l’on ne saurait confondre les conditions de travail et le travail lui-même. L’efficacité cognitive d’un système éducatif dépend des procédures d’apprentissage proprement dites. L’éducation Freinet développe les capacités narratives mais guère les talents mathématiques. Et Paul Robert, agrégé de lettres classiques, sait bien que l’absence de stress ne suffit pas à faire des forts en thème. Il ne nous dit pourtant pratiquement rien sur les modalités d’apprentissage pratiquées en Finlande. L’enquête est bien partie, vivement la suite !

Paul Robert insiste énormément sur ce que l’efficacité de l’enseignement finlandais doit à des apprentissages qui s’opèrent dans une atmosphère bienveillante et détendue, sans stress et sans pression, et où l’élève est mis en position d’être l’acteur de sa propre formation. Peu d’enseignants je suppose contesteraient qu’il soit plus agréable de travailler dans une ambiance confiante et calme, et ce que j’ai personnellement pu observer dans des écoles Montessori est sur ce plan assez impressionnant. Mais l’on ne saurait confondre les conditions de travail et le travail lui-même. L’efficacité cognitive d’un système éducatif dépend des procédures d’apprentissage proprement dites. L’éducation Freinet développe les capacités narratives mais guère les talents mathématiques. Et Paul Robert, agrégé de lettres classiques, sait bien que l’absence de stress ne suffit pas à faire des forts en thème. Il ne nous dit pourtant pratiquement rien sur les modalités d’apprentissage pratiquées en Finlande. L’enquête est bien partie, vivement la suite !

[1] Cf. Georges Bouvard et Paulette Pellenq, L’enseignement en RDA, Éditions sociales, 1973. L’ouvrage est hagiographique : ni plus ni moins que celui de Robert sur l’école finlandaise. Il a le mérite de donner à comprendre pourquoi bien des Allemands de l’Est souhaitaient à la fois, à la fin des années 1980, se débarrasser de l’État policier et garder les acquis du système éducatif et social, et pourquoi le patronat de RFA était si friand de ce qu’il vantait lui-même comme le haut niveau de formation et de qualification de la main d’œuvre made in RDA.

Messages

1. Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, 4 décembre 2010, 17:28

Bonjour,

Je tiens à attirer votre attention sur un article que je viens de lire, et qui éclaire les résultats de la Finlande sous un jour que je ne connaissais pas : http://le-finnois-et-pisa.blogspot.com/

Jean-Pierre

1. Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, 4 avril 2013, 19:43, par Virginie SUZANNE

Bonjour, ayant vécu 9 ans en Finlande (Turku) avec des enfants scolarisés, j’ai lu avec attention votre article et j’y ai relevé quelques généralisations et imprécisions.

Au sujet de l’accueil des migrants, s’il est vrai que la loi prévoit qu’ "ils bénéficient d’une adaptation linguistique d’un an, d’un enseignement de leur langue d’origine, et du respect de leurs coutumes nationales.", ce n’est pas forcément le cas dans la réalité de petites municipalités moins riches et à l’esprit moins ouvert. Les raisons avancées sont d’ordre pécuniaires, car il est vrai que ce sont les municipalités qui financent les écoles. Ainsi, mes enfants n’ont pas vraiment bénéficié d’adaptation linguistique, tout au plus quelques heures de soutien avec des professionnels non formés à l’enseignement du finnois langue seconde. Ils n’ont jamais pu avoir de cours de français (leur langue maternelle) comme prévu, car il n’y avait pas assez d’enfants pour en organiser. C’était la même chose avec l’espagnol, l’allemand et sans doute d’autres langues. Quand au respect de la culture, ce n’est qu’au niveau du repas fourni à la cantine et du cours de religion qu’il y avait une adaptation. Ce qui toutefois est déjà bien au vu de ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que ce qui est prévu par la loi est bien mis en place dans de grosses villes cosmopolites comme Helsinki la capitale, ailleurs dans le pays ... hum ! Avez-vous remarqué que tous les reportages dans les médias sont faits dans la capitale ou dans la banlieue proche ?

Au sujet du passage au lycée, il n’est pas mentionné que ceux qui n’ont pas un dossier suffisant pour y entrer se retrouve dehors, à cumuler de petits boulots mal-payés au pire et au mieux à entrer dans des formations cul-de-sac dans des écoles communautaires. Ces écoles comme les écoles professionnelles recueillent comme par hasard un grand nombre des enfants de migrants. L’école professionnelle à côté de chez moi comptait beaucoup plus de têtes brunes que de têtes blondes, je peux vous le dire.

Le passage de ces écoles à l’université, mentionné comme possible, n’est dans la réalité qu’utopique puisque le candidat devra réussir un examen que seuls les plus brillants sortis du lycée général parviennent à compléter.

Quant à l’université, si l’inscription y est gratuite et l’allocation d’étude donnée à tous ceux qui y entrent, n’oublions pas de mentionner que les examens d’entrée sont extrêmement difficiles, écrémant à 10%-20% - parfois moins- par rapport au nombre de candidats présents pour les passer. L’accès s’y fait par les notes en premier, mais est en plus soumis à un système de quota. S’il y a 50 places dans un département, ce sont les 50 meilleurs de la promotion qui entrent, il n’y a pas de minimum ou de maximum préétablis. Là encore, peu d’enfants de migrants passent le cap - en fait en 9 ans d’enseignement dans deux universités différentes, je n’ai jamais vu un étudiant régulier (non Erasmus) d’origine somalienne, irakienne, vietnamienne, kurde ou autre, non seulement dans mon département, mais même dans l’une ou l’autre université - seulement des Finlandais finnophones ou suédophones. Pourtant les premiers migrants de ces pays sont arrivés dès les années 80, soit il y a 30 ans ...

Reste que les valeurs véhiculées par le système d’éducation finlandais sont proches de l’idéal, mais comme dans ce monde rien n’est parfait, je pense qu’il est dommage de généraliser en encensant sans esprit critique, ni bémol.

Cordialement,

Virginie

2. Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, 8 avril 2013, 12:34, par Jean-Pierre Terrail

Grand merci pour ces précisions et ces compléments ! Paul Robert, l’auteur de l’ouvrage dont vous avez lu mon compte-rendu, pourra certainement en faire son miel. Mais elles nous intéressent tout autant ici, au GRDS, dans la mesure où nous sommes arrivés, par nos propres voies de recherche, à la conclusion que la mise en place d’un tronc commun (qui pour nous devrait concerner la totalité de la scolarité secondaire, et pas seulement comme en Finlande le parcours primaire-collège) est une condition essentielle de toute entreprise de démocratisation de notre système éducatif.

Votre première observation renvoie à un aspect important de l’organisation de tout système éducatif, aspect tout à fait crucial pour l’école « commune » que nous proposons, celui du niveau national/local de la régulation et du financement. Vous soulignez à juste titre (et de façon très opportune puisque la question se pose déjà aujourd’hui en France) les limites d’une décentralisation qui, sous le prétexte d’une prime à la démocratie locale, d’une satisfaction des besoins au plus près de la demande, d’une autonomie qui garantirait une plus grande efficacité des investissements etc., aboutit en fait, puisque les collectivités locales disposent de ressources inégales, à violer le principe de l’égalité de traitement sur le territoire national, et donc à remettre en cause les fondements même du service public d’éducation nationale. Nous estimons parallèlement pour notre part que les enseignants de l’école commune devront disposer d’une capacité d’initiative, d’expérimentation, d’auto-organisation seule en mesure de garantir le dynamisme et l’efficacité démocratique du système éducatif. La définition des modes d’articulation entre le cadre national et l’autogestion locale constitue bien, en ce sens, un enjeu fort d’une véritable refondation de l’école.

Vos deux autres observations posent la question de ce qui se passe au sortir du tronc commun. Elles montrent bien que s’il a été possible à un gouvernement de gauche de mettre en place, dans un pays comme la Finlande, un dispositif d’école fondamentale obéissant à des principes démocratiques et progressistes, le pilotage des flux scolaires par le marché du travail et le malthusianisme patronal n’a pas disparu pour autant par quelque enchantement nordique. Nous inscrivons pour notre part le dispositif d’école commune que nous proposons dans la perspective d’un besoin de formation culturelle et professionnelle émancipé des limites actuelles de l’emploi capitaliste, mais en correspondance profonde avec les exigences d’une économie démocratique et écologique, condition sine qua non d’un avenir vivable, ou d’un avenir tout court. Si, au terme d’un tronc commun sans concurrence, et qui garantit à chacun tous les choix ultérieurs possibles, des formes de compétition scolaire doivent être réintroduites, elles le seront de ce fait dans des conditions bien différentes de celles que vous décrivez. Il reste que, là aussi, vous nous rappelez que beaucoup d’attention devra être accordée à ne pas réintroduire des formes de sélection antidémocratiques à l’issue du tronc commun.

2. Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, 21 avril 2013, 14:58, par René

Un complément d’information sur les réalités contrastées du système scolaire finlandais :

http://pedrocordoba.blog.lemonde.fr/2013/02/23/la-finlande-au-tableau-noir/

1. Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, 22 avril 2013, 13:47, par Jean-Pierre Terrail

Pedro Cordoba propose en effet sur son blog une contribution utile à la discussion ouverte sur les spécificités du système éducatif finlandais.

Il confirme d’abord le témoignage ci-dessus de Virginie Suzanne et mon propre commentaire concernant le retour brutal de la sélection sociale dès l’issue du tronc commun de l’école fondamentale (rappelons à cet égard que l’ouvrage de Paul Robert se cantonne à l’étude de cette dernière).

S’agissant de l’école fondamentale ses considérations appellent quelques remarques :

1/ « A quoi sert-il par exemple d’avoir une école très égalitaire jusqu’à 15 ans si les différences sociales s’accentuent terriblement par la suite ? » écrit-il ainsi… un peu rapidement : il est en effet archi prouvé que la diversification des parcours se joue, pour l’essentiel, en France, dès l’école primaire. Il ne saurait y avoir de démocratisation de l’accès aux savoirs scolaires et de parcours commun prolongé s’il n’y a pas de réussite partagée des apprentissages élémentaires. Celle-ci ne suffit pas à prévenir la sélection ultérieure (de petites différences dans l’appropriation de la culture commune pouvant toujours être transformées par l’institution en inégalités fortes de parcours à l’issue du tronc commun) : mais à l’inverse, sans tronc commun initial égalitaire, pas de système éducatif égalitaire. Et puis, même dans le cadre d’une école globalement inégalitaire, il n’est pas indifférent d’avoir à la sortie 20% de jeunes « en grande difficulté de compréhension de l’écrit », comme c’est le cas aujourd’hui en France, ou beaucoup moins.

2/ Précisément à cet égard, il faut rappeler que ce n’est pas pour les performances de ses élèves en maths (auxquelles s’attache l’ami Pedro) que la Finlande est réputée et classée par PISA, mais pour la maîtrise de la langue écrite. Ce qui là non plus ne saurait être considéré comme indifférent : si la maîtrise de la langue écrite ne suffit pas par elle-même à assurer celle du langage mathématique, elle en est une condition essentielle, comme d’ailleurs pour toutes les autres matières. Qui plus est Pedro Cordoba se réclame d’un enseignement explicite : or l’apprentissage de la lecture se fait en Finlande grâce à la méthode syllabique, qui est précisément beaucoup plus explicite que les méthodes mixtes (ou semi-globales) utilisées en France par 90% des maîtres.

Un mot sur ce point. On tire argument ici ou là du caractère semble-t-il beaucoup plus phonétique de l’écriture du finnois que de celle du français pour suggérer que le recours à la syllabique se comprend bien pour la Finlande, mais ne serait pas adéquat en France. C’est là méconnaître le fait que l’avantage différentiel de la syllabique est plutôt moindre, en réalité, dans le cas des écritures très phonétiques. Dans le cadre des méthodes mixtes, l’apprentissage du code graphophonologique se fait par « leçons de sons », c’est-à-dire en apprenant aux élèves à identifier les graphèmes qui transcrivent les phonèmes de la langue. Imaginons une écriture qui serait parfaitement phonétique, dans laquelle donc chaque phonème ne se transcrirait que d’une seule façon. Si l’on part dans ce cas des phonèmes pour apprendre le code, comme dans les « leçons de sons » des méthodes mixtes, l’effort de mémorisation requis des élèves et les risques de confusion restent minimes. Il n’en va pas du tout de même s’agissant du français écrit, dont Saussure se plaisait à dire qu’on ne pouvait en aucune façon le considérer comme une « matérialisation » de la langue orale. Notre écriture propose en effet en moyenne quatre transcriptions possibles par phonème. Du coup l’effort de mémorisation et les risques de confusion sont bien moindres pour les élèves si l’apprentissage du code part, comme avec la méthode syllabique, non plus des sons qu’on apprend à écrire, mais des signes écrits qu’on apprend à déchiffrer : 94% des graphèmes ne se prononcent en effet que d’une seule façon… Il reste que la syllabique présente, et là c’est le cas pour la Finlande comme pour la France, un autre avantage différentiel : celui de la progressivité de l’apprentissage et de son caractère explicite, qui eux aussi facilitent l’effort de mémorisation et favorisent une intégration rapide et précise du code, condition de l’accès au sens ;

3/ La contribution de Pedro Cordoba nous rappelle qu’aller chercher ses modèles à l’étranger n’est pas sans risques, l’histoire en a donné d’autres exemples. Mais aller y chercher des contre-modèles relève du même utilitarisme, et n’est pas forcément terrible non plus. L’école fondamentale finlandaise est vantée pour son puérocentrisme, dont Pedro Cordoba apprécie visiblement peu le principe : il s’attache alors, pour mieux le dévaluer, à exhiber les limites des résultats obtenus par cette école. Mais l’école finlandaise est tout aussi bien caractérisée par la mise en œuvre (jusqu’à quinze ans) d’un tronc commun. Le tronc commun est une chose, les pédagogies qu’on peut y pratiquer en sont une autre. Il serait dommageable de laisser à penser que le tronc commun est par nature peu compatible avec une forte exigence intellectuelle, préjugé élitiste convenu. Les propositions d’école commune avancées par le GRDS s’appuient pour leur part non sur un raisonnement par modèle ou contre-modèle, mais sur l’identification de ce qui fait obstacle aujourd’hui à la démocratisation de l’école. Une multiplicité de recherches montre suffisamment, à cet égard, combien la mise en concurrence des élèves, leur évaluation permanente et la diversification conséquente des parcours contribuent à une sélection sociale qui commence, chez nous, dès la petite section de maternelle. L’éradication de ces facteurs d’inégalité passe par la mise en place d’un tronc commun, condition de toute démocratisation quelque peu significative, et ouvre la question de la culture commune qu’on souhaite y transmettre et des façons d’en conduire les apprentissages.