Accueil > Apprentissage lecture > Enquêtes sur l’apprentissage de la lecture (1)

Enquêtes sur l’apprentissage de la lecture (1)

Enquêtes sur l’apprentissage de la lecture (1)

Bilan 2000-2016 et enseignements

vendredi 13 mai 2016, par

[Faisant suite à la publication du rapport de l’enquête "Lire et écrire" coordonnée par Roland Goigoux (mars 2016), qui enrichit très sensiblement nos connaissances sur la conduite des apprentissages de la lecture en France, on pourra lire ci-dessous un essai de bilan des enquêtes internationales depuis l’étude menée aux États-Unis par le National Reading Panel (2000). On souligne ici les points de convergence de ces investigations et on s’efforce d’interroger quelques résultats divergents. Une version courte de cet examen ("Note de synthèse") est mise en ligne parallèlement (Voir ici)

Introduction

La publication du rapport de l’enquête « Lire et écrire » (désignée ici ELE) coordonnée par Roland Goigoux (2016), et menée sur un échantillon important de 131 classes de CP dans 14 académies, représente une étape importante dans l’histoire nationale et internationale des recherches concernant l’enseignement du lire-écrire. Le rapport propose un ensemble d’observations fines et souvent très neuves concernant la réalité des pratiques d’enseignement, s’agissant au moins de la population des maîtres visée par l’enquête. Ceux-ci se distinguent en effet par la réalité de leur expérience professionnelle (16,4 ans d’ancienneté dans le métier en moyenne et 8,4 ans d’exercice en classe de CP) autant que par un fort sentiment d’auto-compétence en matière d’entrée dans la lecture.

L’originalité de cette enquête ELE, et sa grande force, est de conjuguer les avantages d’une observation directe des pratiques enseignantes, réalisée par les enquêteurs pendant les trois mêmes semaines réparties sur l’année scolaire, et ceux de l’enquête statistique. Observer et compter : ces deux grands classiques de la démarche d’enquête sont rarement combinés, car il y faut des moyens importants, qui ont été mobilisés ici grâce à la collaboration du ministère, de l’IFÉ, et de l’engagement de nombreuses équipes universitaires. Les résultats sont là.

Le rapport d’enquête se signale d’abord par la précision et la richesse de la description des pratiques d’enseignement de la lecture. Il y a fallu la définition préalable des différentes tâches pouvant concourir à l’apprentissage du lire-écrire, et l’établissement de grilles de saisie communes à tous les enquêteurs et établies avec beaucoup de finesse. Ce travail a permis de montrer d’abord que le temps consacré dans leur classe par les enseignants à tel ou tel type d’activités comptait en règle générale beaucoup moins que le contenu de ces activités ou la façon de les mener ; puis de mesurer l’efficacité respective des différents types de pratiques enseignantes.

Le dispositif d’évaluation des progrès des élèves mis en place à cette fin témoigne lui aussi d’un grand souci de rigueur et de systématicité. Les performances des 2507 élèves enquêtés ont été mesurées à l’entrée et en fin de CP (puis en fin de CE1), ce qui permet d’appréhender précisément la « valeur ajoutée » en cours de CP grâce aux apprentissages réalisés. Les épreuves utilisées pour ces évaluations manifestent elles aussi un souci très significatif d’appréhender avec précision les différents aspects des capacités acquises par les enquêtés dans tous les domaines du lire-écrire.

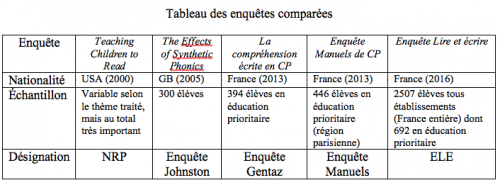

Le rapport de l’enquête ELE accompagne donc la description des pratiques enseignantes d’un ensemble de mesures concernant leur efficacité pédagogique, et ces mesures peuvent être confrontées aux résultats produits par différentes enquêtes antérieures : ceux du National Reading Panel (USA, 1999), d’un suivi d’élèves en Écosse sous la direction de Rhona Johnston et Joyce Watson (2005), de l’évaluation du programme Parler dans l’académie de Grenoble par Pascal Bressoux et Michel Zorman (2009), de l’enquête menée par Édouard Gentaz et Liliane Sprenger Charolles sur la compréhension en fin de CP (2013), et de l’enquête sur l’efficacité des manuels en milieu populaire dirigée par Jérôme Deauvieau (2013).

Ces différents travaux s’avérant fortement convergents, la connaissance de ce qu’est une conduite efficace de l’entrée dans le lire-écrire peut être aujourd’hui considérée, de ce fait, comme solidement établie sous bien des aspects essentiels (I).

Deux points toutefois nous paraissent mériter discussion et/ou appeler une poursuite d’investigation : d’une part la concurrence de l’entrée phonétique et de l’entrée graphémique dans l’apprentissage du code graphophonologique ; d’autre part le rôle que jouent effectivement les manuels dans la conduite des apprentissages, et celui qu’ils pourraient être appelés à jouer pour rendre cette dernière la plus efficiente possible (II).

I – Les convergences des enquêtes sur la lecture

Des enquêtes à comparer… avec précaution

La confrontation des résultats de l’enquête ELE avec ceux des enquêtes antérieures exige une certaine prudence, sachant la diversité des démarches d’investigation à l’œuvre [1].

La plus importante des recherches antérieures est l’étude « Teaching Children to Read », parue en 2000. Entreprise à la demande du Congrès des Etats-Unis, elle visait à tirer parti des quelque 100 000 publications spécialisées parues entre 1966 et 1998 pour en dégager des conclusions fiables à la disposition des protagonistes de l’enseignement de la lecture. Il s’agit donc d’une vaste synthèse (ci-dessous notée « NRP ») des enquêtes disponibles les plus fiables interrogeant l’efficacité respective des pédagogies pratiquées aux Etats-Unis [2].

En Grande Bretagne, un suivi d’environ 300 enfants sur plusieurs années (noté ici « Enquête Johnston »), dont la première étape a été publié en 2005, a permis de comparer les performances de trois groupes d’élèves, constitués de façon à ce que les capacités de départ et l’origine sociale soient équilibrées, et soumis à trois formes d’apprentissage : la méthode synthétique, qui s’en tient dès le départ aux correspondances graphophonologiques et à la combinatoire ; la méthode analytique, prédominante au Royaume-Uni, qui procède d’abord par un repérage visuel global de mots courts de structure consonne-voyelle-consonne, l’élève étant ensuite invité à identifier la première consonne dont on lui indique le son (par exemple le m de milk, map, man, mother), puis la dernière (ainsi le t de coat, boat, float), et enfin la ou les voyelles intermédiaires, ce type de pratiques occupant de nombreux mois en début d’apprentissage, après lesquels seulement l’élève passe au déchiffrage de mots et de textes en s’appuyant sur la connaissance acquise des correspondances graphophonologiques ; le troisième groupe conjuguant l’approche analytique et un enseignement phonologique complémentaire purement oral (qu’on qualifierait en France de travail de discrimination phonétique) [3].

Les études concernant les élèves francophones sont longtemps restées exceptionnelles. Les deux premières datent des années 1990, l’une belge portant sur 450 élèves et 25 classes, l’autre française s’intéressant à 75 élèves dans 16 classes, comparent l’efficacité des méthodes « phoniques » (faisant leur part à l’apprentissage du code et à l’oralisation), et de la méthode « idéovisuelle » (bannissant l’étude du code et la lecture à voix haute), à une époque où cette dernière démarche était encore en usage ici et là [4].

Plus récemment, dans une conjoncture de réhabilitation du travail sur le code, plusieurs recherches se sont particulièrement intéressées à l’efficacité de l’étude systématique des correspondances graphophonémiques. C’est le cas de l’expérimentation initiée par le docteur Zorman, qui a conçu le programme « PARLER » destiné à accompagner les élèves tout au long du deuxième cycle GS/CE1. Inspiré par les constats du NRP, ce programme insiste beaucoup sur l’entraînement phonémique des futurs lecteurs et sur le travail de déchiffrage. Lors du test initial réalisé dans l’académie de Grenoble entre 2005 et 2008, les performances en fin de CE1 obtenues par des élèves issus de familles défavorisées et ayant bénéficié de ce programme depuis la GS sont nettement supérieures à celles du groupe témoin et proches de la moyenne nationale [5]. Différentes expérimentations régionales ont prolongé ultérieurement ce test, et semblent confirmer les effets positifs du programme, en validant ainsi les conclusions du NRP.

Une autre recherche, proche du programme Parler, et publiée en 2013, a consisté à suivre, au long de l’année de CP, 394 enfants de milieux populaires et scolarisés en zone d’éducation prioritaire, afin d’évaluer les facteurs intervenant dans la compréhension de l’écrit en fin d’année (recherche identifiée ci-dessous « enquête Gentaz ») [6].

En 2013 également, l’enquête « Manuels » dirigée par Jérôme Deauvieau, s’est elle aussi intéressée à des élèves (446 répartis dans 23 classes) de milieux populaires bénéficiant de l’éducation prioritaire, le premier objectif consistant à mesurer l’impact du choix du manuel d’apprentissage sur les acquis des élèves mesurés en fin de CP, les quatre manuels comparés étant supposés représenter l’éventail des choix possibles (deux manuels de la méthode ‘syllabique’ avec des ambitions esthétiques et littéraires contrastées ; et deux manuels de la ‘mixte’, dont l’un accorde une place nettement plus importante que l’autre au travail sur le code) [7].

Les résultats de ces différentes enquêtes, on va le voir, convergent fortement entre eux, et avec ceux de l’enquête Lire et écrire (ELE). Dans l’interprétation de leurs convergences comme des divergences qui subsistent, il faudra cependant prêter attention aux conditions de production de leurs résultats. Deux exemples pour illustrer ce point.

Le choix des manuels de lecture

Le premier concerne l’utilisation des manuels de lecture par les enseignants de CP. Tous les enseignants n’en utilisent pas. Procédant à un sondage sur 215 classes en éducation prioritaire de Paris et la petite couronne, l’enquête Manuels recense parmi elles 15% de classes sans manuels. Un recensement effectué par les services de l’inspection en 1998 sur les 817 classes de CP de l’Essonne donne des résultats très proches : 18% des classes ne disposent pas de manuels, mais 9% des enseignants concernés indiquent n’avoir pas choisi cette situation : il reste donc 16% de classes dont l’enseignant a effectivement choisi de travailler sans manuel. L’enquête nationale ELE, pour sa part, arrive au double de ce taux : 31% des enseignants enquêtés déclarent ne pas utiliser de manuels.

Il paraît difficile de ne pas référer une telle distorsion à la constitution de l’échantillon de l’enquête ELE, échantillon sélectionné tant en fonction de l’expérience professionnelle des maîtres (plus de 16 ans d’ancienneté dans le métier et plus de 8 ans en CP en moyenne) qu’en raison de leur assurance professionnelle, de leur confiance dans leur maîtrise des gestes du métier (tous étaient volontaires et d’accord pour être filmés).

La plupart de ces maîtres ont mis au point, au fil des ans, des modalités de conduite des apprentissages et des supports pédagogiques qui leur sont plus ou moins propres : il est frappant à cet égard qu’au total, au long des trois semaines (réparties dans l’année) pendant lesquelles les classes ont été observées, la proportion de celles qui n’ont jamais utilisé un manuel se monte à 45%. Et l’on verra ci-dessous, c’est un élément de discussion intéressant, que les pratiques de ces maîtres expérimentés semblent s’éloigner significativement, pour nombre d’entre eux, des préconisations des manuels qu’ils indiquent utiliser.

Quant au choix du manuel utilisé, lorsque c’est le cas, celui d’une méthode syllabique est très minoritaire. Il était le fait de quelque 2 à 3% des enseignants enquêtés dans l’Essonne en 1998, au plus fort de la vague anti-syllabique déclenchée par les instructions officielles de 1972 et 1985. Il n’est encore le fait que de 4% des enquêtés de l’enquête Manuels en 2013, 7% si l’on tient compte des enseignants qui combinent l’usage d’un manuel syllabique et d’un manuel de la mixte. L’enquête ELE le chiffre à 10%, mais en s’autorisant d’une définition à notre sens trop large de ce qu’est la méthode syllabique (nous y reviendrons). Cette dernière enquête donne une indication sans doute plus approchée de la réalité en chiffrant à 5% la proportion de l’ensemble des maîtres observés entrant de façon strictement graphémique dans l’étude du code graphophonologique, ce qui est un critère différenciateur de la démarche syllabique. Le recours à la syllabique étant plutôt à la hausse (encore modeste) dans la dernière décennie, on voit que ces données sont assez convergentes, et permettent d’estimer qu’il est aujourd’hui le fait d’une proportion d’enseignants encore inférieure à 10% dans l’éducation nationale.

Le décodage en fin de CP

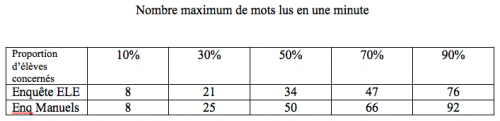

Le second exemple qui témoigne à la fois de la proximité et des écarts entre ces enquêtes concerne les résultats obtenus au test de « fluence » auquel les élèves enquêtés sont soumis en fin de CP. Il est en effet possible ici de procéder à une comparaison directe car les conditions de l’épreuve (consistant à décompter le nombre de mots correctement déchiffrés en une minute dans un texte) sont identiques ou proches, ce qui n’est pas le cas des tests visant à mesurer les capacités de compréhension, de dictée ou de production d’écrit.

Trois enquêtes ont mis ce test en œuvre : enquêtes Gentaz et Manuels auprès de publics populaires, enquête ELE sur un échantillon national. L’examen de ces évaluations suscite deux surprises. D’une part les résultats obtenus par les enquêtes Gentaz et ELE sont très proches, que les élèves soient invités à déchiffrer un texte ou des pseudo-mots : autour de 40 mots par minute en moyenne s’agissant de la lecture du texte. Or d’une part le public de l’enquête Gentaz est beaucoup plus exclusivement populaire, d’autre part les enseignants de l’enquête ELE sont sensiblement plus expérimentés qu’en moyenne et particulièrement confiants dans leurs compétences professionnelles. On ne peut qu’en conclure que la réussite des élèves ne dépend pas tant de leur milieu social ni de l’expérience et de l’assurance professionnelle des maîtres que des démarches d’apprentissage mises en oeuvre.

Par ailleurs l’enquête Manuels aboutit à un résultat sensiblement supérieur, la moyenne obtenue au test de fluence se situant à 50 mots déchiffrés en une minute. Cet écart a de quoi surprendre, puisque l’enquête Manuels s’est déroulée exclusivement dans des établissements en éducation prioritaire. Quand on examine de plus près les données des enquêtes Manuels et ELE, on observe que les capacités de décodage sont très proches s’agissant des élèves les plus faibles, mais que les écarts s’accroissent régulièrement au fur et à mesure que l’on s’approche des déciles des meilleurs décodeurs.

S’agissant d’une épreuve qui laisse peu de place à l’interprétation et à la subjectivité des enquêteurs, il paraît difficile de ne pas associer ces écarts à la constitution respective des échantillons. Celui de l’enquête ELE vise à la représentativité nationale, et prend en compte la diversité des formes de conduite des apprentissages. L’échantillon de l’enquête Manuels représente cette diversité de façon très sensiblement biaisée, puisque 75% des classes enquêtées utilisent soit (pour 50%) un manuel de la syllabique, soit (pour 25%) un manuel « centré sur le code » (selon la formule du rapport d’ELE) : on est loin des 19% que représentent ces deux catégories de manuels dans l’échantillon ELE. On ne voit pas pourquoi les scores de fluence seraient meilleurs dans l’enquête Manuels, menée exclusivement dans des quartiers populaires, et alors que les enseignants de l’enquête ELE sont particulièrement expérimentés, sinon en raison d’une efficacité supérieure des apprentissages du décodage menés dans les classes utilisant l’une ou l’autre de ces deux catégories de manuels.

L’acquisition du maniement des signes graphiques, décodage et encodage

Quelles sont les pratiques d’enseignement les plus efficaces en matière de déchiffrage ? Les deux plus importantes de nos enquêtes en proposent une description dont la convergence emporte la conviction.

L’enquête ELE a l’avantage de mesurer le temps passé à différentes activités pratiquées pendant les semaines d’observation des classes. Il s’avère que le temps hebdomadaire globalement consacré aux apprentissages du lire-écrire est sans effet sur les acquis des élèves : seuls les contenus d’activité sont déterminants, ainsi que le temps consacré à certaines activités.

Selon le NRP, l’enseignement du code est toujours bénéfique (par rapport à son non enseignement) ; et il l’est d’autant plus qu’il est pratiqué dès le début de l’apprentissage. Il améliore la maîtrise du déchiffrage, ainsi que l’orthographe. L’enquête ELE aboutit aux mêmes conclusions, par un autre biais, celui du décompte des graphèmes étudiés à la dixième semaine de l’année. L’augmentation de leur nombre implique que l’étude des correspondances graphophonologiques soit engagée dès le début de l’année et que l’enseignement soit fermement centré sur l’acquisition du code. Elle améliore (en-deçà en tout cas d’un certain seuil, s’agissant des élèves initialement faibles) la maîtrise du code et de l’écrit en fin d’année.

Selon le NRP, l’enseignement du code est toujours gage de succès quand il est pratiqué de façon systématique et « explicite », et cela quelles que soient les spécificités des élèves et les qualités des maîtres ; et il l’est de façon particulièrement significative pour les élèves faibles et les enfants des classes populaires (pour le NRP, l’apprentissage du code est d’autant plus explicite que les supports de lecture utilisés sont plus largement déchiffrables, en proposant des graphèmes étudiés préalablement). Les chercheurs d’ELE calculent pour leur part la proportion de graphèmes préalablement étudiés et notent que les supports les moins déchiffrables sont toujours pénalisant pour la maîtrise du code et les performances à l’écrit ; et que les taux de déchiffrabilité les plus élevés sont particulièrement bénéfiques aux élèves initialement faibles.

Les deux recherches relèvent encore le caractère bénéfique (sur le code et sur l’écrit) du temps consacré à la lecture à voix haute sous la direction du maître, s’agissant des élèves moyens et surtout des élèves initialement faibles ; ainsi que l’absence d’impact du temps consacré à la lecture individuelle silencieuse.

Le NRP souligne que l’apprentissage du code doit déboucher pour trouver sa pleine efficacité sur un déchiffrage fluide et précis.

L’enquête ELE s’intéresse pour sa part aux effets du travail d’écriture. Ses auteurs notent que le temps consacré à la dictée n’impacte pas les performances des élèves initialement forts, qu’il améliore l’apprentissage du code et l’écrit des élèves moyens, et bénéficie plus significativement encore aux élèves faibles. Le temps consacré à l’encodage autonome (production d’écrits) profite aux forts plus qu’aux moyens, et peu aux élèves initialement faibles.

Une première chose paraît ainsi absolument établie, que les études de Braibant-Gérard pour la Belgique et Goigoux pour la France avaient pour leur part soutenue dès les années 1990 : l’importance décisive de l’étude du code. Cet acquis n’est pas négligeable, sachant l’impact au moins symbolique, des années 1970 au début encore des années 2000, de la promotion des approches idéovisuelles, lesquelles tentaient de contourner l’étude jugée trop « mécanique » des correspondances graphophonologiques et prônaient une lecture globale et silencieuse. Le caractère crucial de l’étude du code fait d’ailleurs aujourd’hui massivement consensus parmi les experts comme parmi les enseignants.

Le débat pour autant s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui concernant deux dimensions conjointes de l’étude du code : la place qu’elle doit occuper dans l’apprentissage et la façon de l’aborder. La réponse du NRP à ces deux questions ne souffrait guère d’ambiguïté. Il associait la meilleure efficacité pédagogique, particulièrement s’agissant des élèves les plus fragiles, à un enseignement du code synthétique (partant du déchiffrage des graphèmes), entrepris dès le début de l’apprentissage (donc sans départ global), systématique (donc organisé avec méthode, progressivité et exhaustivité), et explicite (proposant des contenus de lecture entièrement déchiffrables). Or ces modalités de l’apprentissage sont loin, encore aujourd’hui, de faire l’unanimité : leur adoption est rarement recommandée par les experts : et elle est restée très minoritaire chez les enseignants français, comme l’enquête ELE le montre à l’envi pour chacun de ces aspects de l’enseignement du code. Cette réticence éclaire sans doute les raisons de la modestie de la promotion faite par les experts aux conclusions du NRP depuis leur publication en 2000, comme de leur faible diffusion parmi les enseignants. La situation devrait désormais changer : le rapport ELE ne conforte-t-il pas, en chacun de ces points, les recommandations du NRP ?

Le fantasme des déchiffreurs impuissants a vécu

Parler de l’importance cruciale de l’étude du code suggère que la maîtrise du déchiffrage est une condition sine qua non de l’accès au sens, si tant est que « lire c’est comprendre ». Savoir déchiffrer est nécessaire, la chose est donc entendue, qui n’allait pas de soi pour les ténors de l’approche idéovisuelle. Mais est-ce suffisant ? D’évidence la dévaluation des approches qui prétendaient se passer de l’apprentissage des correspondances graphophonologiques n’a pas calmé l’inquiétude des experts qui, dans leur très grande majorité, continuent de craindre que l’étude du code fasse oublier l’exigence d’un travail spécifique sur la compréhension, et n’ont de cesse d’insister sur le danger que représenterait un apprentissage réduit à l’acquisition du déchiffrage.

Un tel apprentissage conduirait en effet à produire des déchiffreurs incapables d’accéder à la signification du texte lu, à enfermer l’enfant « dans un comportement de piocheur ou de déchiffreur insensé » [8]. À partir en effet du moment où l’on admet que le décodage, c’est « la transformation d’un message visuel (lettres, mots…) en message sonore, sans se préoccuper du sens du message » [9], on devrait convenir, avec les auteurs de l’un des manuels les plus utilisés en France aujourd’hui, que « tout le danger d’un apprentissage basé sur le seul décodage réside dans la formation d’élèves déchiffreurs mais non lecteurs » [10]. La posture pédagogique actuellement dominante ne consiste ainsi plus à contester l’intérêt du déchiffrage, mais à mettre l’accent sur ses limites, en soulignant avec persévérance qu’« il est aujourd’hui acquis que déchiffrer est un savoir-faire insuffisant » [11].

Le vrai débat toutefois n’est pas là. La question n’est pas celle de la nécessité ou non d’un travail propre sur la compréhension : qui ne conviendrait qu’enrichir le lexique des élèves, former leur capacité d’interprétation d’écrits narratifs ou argumentatifs relève des missions de l’école ? Le rappel de cette mission devient problématique quand il renvoie même implicitement à l’idée que le déchiffrage et la compréhension constituent deux activités étrangères l’une à l’autre, et donc qu’il est possible d’enseigner le déchiffrage en se désintéressant de la compréhension. Une telle conviction méconnaît en effet que « le déchiffrage nous permet de reconnaître le mot écrit, en le livrant simultanément dans son acoustique et sa signification » : ne sait-on pas, depuis Saussure, que le son et le sens, le signifiant et le signifié, ne sont que les deux faces indissociables du mot ? [12] Il n’est pas pertinent à cet égard d’imaginer (ce que la moindre pratique d’enseignement de la lecture montre immédiatement) que l’on puisse déchiffrer « sans se préoccuper du sens du message » : si des élèves prennent l’habitude de déchiffrer sans comprendre c’est immanquablement parce qu’on les a laissés ânonner, sans les amener jusqu’à un déchiffrage fluide de toutes les syllabes, respectueux de la ponctuation, et qu’ils ont fini par renoncer au sens.

La querelle n’est ni formelle, ni subalterne : car le présupposé d’une indépendance du déchiffrage et de la compréhension, et l’insistance sur la compréhension, conduisent à donner la priorité à cette dernière, en invitant l’élève à comprendre avant d’avoir déchiffré, en pratiquant une lecture devinette qui « prend ses indices » et « s’appuie sur le contexte ». Rappelons à cet égard que pour le NRP aussi bien que pour l’enquête ELE la pédagogie la plus efficace est celle qui propose des textes à déchiffrer, et non à deviner…

Il est temps, en regard de cette discussion, d’examiner ce que disent précisément les recherches disponibles de l’accès au sens de l’écrit. Prenons-les dans l’ordre chronologique.

* Le NRP ne conteste absolument pas l’intérêt d’un travail spécifique sur la compréhension, s’agissant essentiellement des textes, tout en soulignant combien celle des mots et des textes est suspendue à la qualité du déchiffrage. Voici les points essentiels qu’il met en avant :

![]() La fluidité du déchiffrage et la lecture à voix haute sont les conditions de l’accès à la compréhension des mots et des textes ;

La fluidité du déchiffrage et la lecture à voix haute sont les conditions de l’accès à la compréhension des mots et des textes ;

![]() Élargir le lexique des élèves améliore leur compréhension des textes ;

Élargir le lexique des élèves améliore leur compréhension des textes ;

![]() Un travail spécifique dans la classe sur la compréhension des textes améliore les performances des élèves à cet égard ;

Un travail spécifique dans la classe sur la compréhension des textes améliore les performances des élèves à cet égard ;

![]() L’efficacité de ce travail en classe sur la compréhension des textes suppose en préalable une formation adaptée des enseignants.

L’efficacité de ce travail en classe sur la compréhension des textes suppose en préalable une formation adaptée des enseignants.

* L’enquête Gentaz s’est attachée à mesurer la contribution à la compréhension en fin de CP de la fluence, de la maîtrise lexicale, de la capacité des enquêtés à comprendre un texte qui leur est lu (compréhension orale). Elle aussi souligne l’importance première pour l’accès au sens de l’habileté à déchiffrer. Qu’on en juge : dans la compréhension des phrases écrites, la fluence intervient à hauteur de 34%, la capacité de compréhension d’un texte entendu de 8,8%, le niveau de vocabulaire de 4,5%. La contribution de ces facteurs à la compréhension d’un récit lu en autonomie est, elle, de 15% pour la fluence, 6% pour le vocabulaire, 4,6% pour la compréhension orale. Les résultats aux deux épreuves de compréhension (phrases et texte) sont très corrélés ; les écarts dans les contributions des facteurs considérés peuvent tenir d’un côté à ce qu’il est plus facile de deviner le sens de mots qu’on ne sait pas déchiffrer dans le cas du récit, en s’appuyant sur le contexte, et de l’autre à ce que la compréhension d’un récit fait appel à d’autres compétences (capacités d’inférence et de raisonnement, connaissances grammaticales, etc.) que celle de courts énoncés.

* L’enquête Manuels met pour sa part en évidence une corrélation significative entre les performances des élèves aux quatre épreuves auxquelles ils ont été soumis en fin de CP : fluence, compréhension, orthographe, syntaxe. Meilleure est la vitesse de décodage, meilleur est le score obtenu à l’épreuve de compréhension d’un texte lu en autonomie. La comparaison des scores moyens obtenus dans les 23 classes enquêtées montre la même corrélation significative entre fluence et compréhension. En regroupant ces classes en fonction du manuel qu’elles utilisent, on observe que les scores moyens correspondant aux quatre groupes ainsi obtenus sont hiérarchisés à l’identique quelle que soit l’épreuve considérée. Le groupe des classes qui utilisent le manuel Je lis, j’écris, classé premier à l’épreuve de fluence, creuse l’écart à l’épreuve de… compréhension. Ce manuel qui se révèle « le plus efficient avec les élèves des milieux défavorisés, note le rapport d’enquête, est aussi le plus exigeant non seulement dans l’apprentissage technique du code, mais aussi dans ses contenus intellectuels, de par l’ambition lexicale et littéraire des contenus qu’il donne à lire aux élèves. C’est au test de compréhension qu’il marque le plus son avantage, ce qui ne peut être dû qu’à cette double caractéristique : un entraînement précis et rigoureux au déchiffrage, et une richesse de contenu qui invite, dans les classes qui l’utilisent, à un travail ambitieux sur la langue. ».

* Les auteurs de l’enquête ELE rappellent quant à eux que « l’importance de l’influence du décodage sur la compréhension en lecture autonome est connue depuis longtemps » (p. 398). La précision de leurs propres investigations vient conforter solidement ce constat. Ils notent ainsi qu’à la fin du CP, « la plupart des élèves sont capables de comprendre les phrases qu’ils décodent eux-mêmes » (p. 145). S’agissant de l’accès au sens des textes, ils soulignent que « l’épreuve de compréhension autonome est très sensible aux compétences acquises dans le domaine du décodage » (p. 354). La prise en compte des manuels utilisés donne un autre indice de cette relation entre décodage et compréhension : « On constate un effet moyen positif dans les classes utilisant un manuel centré sur le code sur l’épreuve de compréhension autonome » (p. 354) ; si l’on préfère (p. 371) : les utilisateurs de manuels centrés sur le code ont de meilleurs résultats en compréhension que ceux de manuels « intégratifs » (qui, soucieux de privilégier le sens, accordent une place importante à la lecture devinette).

Ce n’est pas dire qu’une bonne compétence en décodage suffirait à l’affaire, s’agissant notamment de la compréhension des textes. Certes « il ne suffit pas que les maîtres allouent plus de temps à l’enseignement de la compréhension pour provoquer des changements significatifs en compréhension ». Cet enseignement n’en reste pas moins nécessaire, mais il ne vaut que s’il s’accompagne d’un solide travail sur le code. C’est ce que montre subtilement le constat des enquêteurs selon lequel le temps consacré à l’enseignement de la compréhension n’est efficace que si sa durée hebdomadaire va croissant au long de l’année scolaire. Autrement dit, pour favoriser la compréhension des textes en lecture autonome, tout particulièrement chez les élèves faibles en début d’année (ceux qui n’ont pas la familiarité avec les récits et leur interprétation que les « héritiers » ont acquise dans leur famille), il faut d’abord assurer une bonne intégration du code, puis augmenter progressivement le temps consacré aux tâches de compréhension (p. 340).

Comme pour l’étude du code, la convergence des enquêtes disponibles en ce qui concerne les facteurs favorables au développement de la compréhension de l’écrit s’avère ainsi manifeste. Toutes mettent en avant le rôle crucial de l’apprentissage du code graphophonologique, qui doit s’accompagner d’un élargissement des ressources lexicales, et d’un travail spécifique sur la compréhension des textes qui soit étroitement articulé à la qualité du déchiffrage.

Comme un symbole ramassant ces conclusions, on notera que dans l’enquête ELE, le manuel utilisé dans la classe qui obtient le meilleur score des cent trente et une classes enquêtées en compréhension de texte écrit (et le cinquième en compréhension de phrases) est précisément le manuel Je lis, j’écris, dont l’efficacité avait été relevée par l’enquête Manuels, et qui se distingue par l’accent mis sur la rigueur du décodage, la richesse du vocabulaire, et l’ambition de textes qui invitent dans la classe à un travail d’interprétation et de réflexion collectif.

« Lire, c’est comprendre » : la formule a été avancée dans les années 1970 et portée par les instructions officielles de 1985 pour rappeler que l’objectif de l’apprentissage n’est pas de déchiffrer, mais d’accéder au sens. On peut désormais la reprendre dans une perspective renouvelée : lire est bien la condition de la compréhension, si l’on veut bien admettre que toute lecture digne de ce nom engage au premier chef un déchiffrage fluide et précis.

Prendre en compte l’intervention des parents dans l’apprentissage

Les travaux du NRP et l’enquête ELE prennent soin de spécifier que l’efficace de telle ou telle dimension de la pédagogie de la lecture concerne l’ensemble des élèves, ou parfois les seuls élèves déjà les mieux préparés en début d’apprentissage, ou le plus souvent surtout les élèves fragiles, et à un moindre degré les élèves moyens.

Les dénivelés de compétences lectorales à l’entrée du CP tiennent pour une part au travail effectué en maternelle, notamment en grande section, mais sont redevables pour l’essentiel à l’encadrement parental, qui permet ou pas à l’enfant de tirer le meilleur des apports de la maternelle, et assure par lui-même, le cas échéant, la familiarisation avec le livre, le développement de la capacité de suivre un récit, de s’en approprier le vocabulaire et d’en interroger l’intrigue, et l’initiation au déchiffrage, voire la formation complète des capacités lectorales : relevons, à ce dernier égard, que l’enquête ELE recense 10% d’enfants déjà lecteurs à l’entrée du CP. Et les parents ne se désintéressent pas des apprentissages à l’orée du CP, mais continuent à suivre de près les progrès de l’enfant tout au long de l’année (rappelons que selon l’INSEE les parents, dans tous les milieux sociaux, consacrent 5 heures par semaine à l’aide scolaire de leur progéniture, aide dont l’efficacité réelle est étroitement mesurée à leur propre capital culturel). Tout indique, notons-le au passage, qu’en matière de lecture cette aide, qu’elle passe ou pas par l’achat d’une méthode syllabique (il se vend annuellement entre 50 et 100 000 exemplaires de la vieille méthode Boscher), se concentre massivement sur le déchiffrage en empruntant une démarche proprement alphabétique (quelle que soit l’approche retenue par le maître), et s’accompagne bien sûr de vives incitations à la lecture autonome.

Cet état de fait invite donc les chercheurs désireux de comprendre comment s’effectuent les apprentissages de la lecture à s’intéresser à la fois à ce qui s’en joue dans la famille et ce qui s’en joue dans l’école. Or il est frappant de constater combien les enquêtes que nous examinons ici tiennent peu compte de la transmission familiale organisée du capital culturel, comme si l’école était le seul lieu où l’on apprend à lire.

Ainsi ne trouve-t-on que peu de références à la contribution parentale dans les enquêtes NRP, Johnston, Gentaz, si ce n’est sous la forme d’une référence ici ou là au fait que telle pratique est surtout favorable aux apprentissages des élèves d’origine populaire (NRP), d’une limitation des investigations à des écoles en éducation prioritaire (Gentaz), ou du souci d’équilibrer la représentation des milieux sociaux entre les échantillons d’élèves à comparer (Johnston).

L’enquête ELE prend en compte cette contribution en constituant la CSP des parents en variable de contrôle. Mais cette variable sert surtout à valider la représentativité nationale de l’échantillon des 2507 élèves enquêtés. Elle est constituée en regroupant des milieux sociaux hétérogènes du point de vue du capital culturel familial (artisans et professions intermédiaires d’une part, employés et ouvriers de l’autre). C’est une mesure approchée, sinon approximative, des ressources scolaires et culturelles de la famille, qui contraste avec la richesse, la précision, le luxe de détails de la grille d’observation des pratiques enseignantes et des performances des élèves. La recherche visait à mesurer la valeur ajoutée par les enseignements du CP. À cette fin les chercheurs se sont surtout préoccupés de déterminer les ressources lectorales et linguistiques dont disposaient les élèves en début d’année. La contribution des parents à ces ressources, comme au développement des compétences en cours d’année, est une boîte noire dans laquelle ils n’ont pas vraiment essayé d’entrer.

L’enquête Manuels, malgré un dispositif bien plus léger, témoigne d’une attention nettement supérieure au rôle des parents. D’une part en les identifiant par le niveau de diplôme, alors même que les investigations ont exclusivement concerné, comme l’enquête Gentaz, des écoles de quartiers très populaires. Ce ne fut pas en vain puisque dans 40% des cas il s’est avéré qu’au moins l’un des deux parents possédaient un bac, dont la détention constituait manifestement une ressource forte pour les élèves concernés. Et d’autre part en s’intéressant également à l’aide quotidienne des parents et aux ressources livresques de la maison.

Ces différentes recherches sont menées par des chercheurs spécialisés dans l’étude des fonctionnements internes du système éducatif et des processus de transmission des savoirs. Ils appartiennent à ce qu’il est convenu d’appeler « la noosphère pédagogique », leurs recherches sont financées par les instances éducatives étatiques. Il n’est sans doute pas si surprenant que leurs investigations soient circonscrites par les limites de leur spécialisation intellectuelle, et que les variables qu’ils prennent en compte soient celles sur lesquelles le commanditaire des recherches peut agir. Comme le note Howard Becker, « nos représentations déterminent l’orientation de notre recherche : elles déterminent nos idées de départ, les questions que nous posons pour les vérifier, et les réponses que nous trouvons plausibles. Et elles le font sans que nous y prenions vraiment garde » [13]. L’attention modeste ou nulle que les experts de la noosphère pédagogique portent à ce qui se joue des apprentissages hors de l’école a d’ailleurs son pendant du côté des sociologues de l’éducation, pour la plupart desquels c’est à l’inverse la boîte noire de la transmission des savoirs qui reste impénétrable, et qui tendront à interpréter les parcours, les échecs et les réussites des élèves en se référant exclusivement au contexte socio-familial [14]. Voilà un bel objet pour les recherches à venir, en dépassement des effets actuels de la division professionnelle du travail intellectuel : celui des interactions famille/école concernant (notamment) l’entrée dans la culture écrite.

Ne s’attacher qu’aux processus internes à l’école n’empêche évidemment pas d’identifier les formes les plus efficaces de conduite des apprentissages. Mais la prise en considération de la contribution des familles n’est pas sans importance concernant les enseignements à tirer de cette identification.

Qu’ils soient appréhendés comme élèves vulnérables, faibles, en difficulté, ou précisément comme appartenant aux classes populaires, les jeunes concernés font le plus souvent partie de ces dernières, et constituent le public pour lequel l’aide familiale est la moins efficace, et pour lequel donc la réussite ou l’échec dépendent le plus exclusivement de l’action des enseignants. En toute logique, on peut affirmer que les pratiques les plus efficaces avec eux sont les plus efficaces en général. C’est là un fait que la seule mention « pratiques les plus efficaces avec les élèves faibles » pourrait laisser inaperçu, comme s’il s’agissait de pratiques adaptées à on ne sait quel déficit intellectuel, et non de la forme pédagogique la plus correcte, car efficace pour tous les élèves. Si ces pratiques paraissent avoir moins d’impact avec les publics les plus aidés dans la famille, c’est bien parce que celle-ci a assuré leur mise en œuvre par elle-même. Ce sont elles que l’école devrait adopter, si du moins l’on admet que l’éducation scolaire devrait être le fait… de l’école. Cela va peut-être sans dire, mais il n’est pas sûr qu’il soit inutile d’y insister.

II – Deux points de discussion et de réflexion

Au-delà de toutes les convergences que nous venons d’évoquer, et qui configurent désormais un savoir solide sur l’enseignement de la lecture, deux points de dissensus subsistent, qu’il convient maintenant d’examiner. Le premier concerne la façon de conduire l’apprentissage du code graphophonologique : vaut-il mieux aborder les correspondances graphophonologique par les phonèmes, en pratiquant ce que les manuels et les maîtres appellent souvent des « leçons de sons », ou privilégier une entrée par les graphèmes ? Faut-il si l’on préfère apprendre à identifier des transcriptions ou apprendre à déchiffrer ? Le second touche aux effets du choix d’un manuel par les enseignants : les enquêtes Manuels et ELE conduisent à des conclusions différentes à cet égard.

Entrée phonémique ou entrée graphémique ?

Selon l’enquête ELE, l’entrée choisie pour l’étude du code n’aurait pas d’impact propre, toutes choses égales par ailleurs, sur les performances des élèves (p. 396) : qu’elle soit phonémique ou graphémique importerait donc peu.

Ce constat contraste avec les conclusions du NRP, selon lesquelles « l’enseignement phonique synthétique systématique » aurait un effet « positif et significatif » sur les performances des élèves en difficulté ou faibles lecteurs, s’avèrerait significativement plus efficace avec les élèves d’origine populaire, et améliorerait les capacités d’épellation des bons lecteurs. Or le NRP définit l’enseignement phonique synthétique comme celui qui « apprend explicitement aux élèves à convertir les lettres en sons (phonèmes) et ensuite à associer les sons pour former des mots reconnaissables ».

Cet avantage reconnu à l’entrée graphémique est conforté par l’enquête britannique Johnston évoquée ci-dessus. Des trois groupes d’élèves comparés, celui qui a bénéficié d’une approche synthétique (déchiffrage graphémique) réalise en fin d’année de CP des performances en matière d’épellation, de lecture de mots isolés comme de pseudo-mots nettement supérieures à celles des deux autres groupes, qui ont bénéficié d’une approche analytique (on identifie le son des lettres, puis leur transcription, puis on les repère dans des mots écrits : il s’agit, au Royaume-Uni comme en France, de l’entrée massivement prédominante dans l’étude du code). Le fait que l’un de ces deux derniers groupes ait bénéficié d’un travail complémentaire de discrimination phonétique ne lui donne aucun avantage. En fin de première année d’apprentissage, le groupe « entrée synthétique » dispose d’une avance de 7,5 mois sur les deux autres en matière de « maturité scolaire ».

Pourtant certains chercheurs, dès avant la publication de l’enquête ELE, persistaient à considérer, en se référant aux conclusions du NRP, que seule l’étude du code importait, l’entrée choisie étant indifférente.

De fait le NRP présente la synthèse d’études qui se sont efforcées de comparer des modes différents de l’approche synthétique selon qu’ils procèdent au déchiffrage de la lettre ou à celui de syllabes entières. Ces études donnent un léger avantage à l’entrée par les lettres, de faible significativité statistique toutefois. Mais on ne peut rien en conclure quant à la comparaison entre entrée graphémique et entrée phonémique.

La distinction lettre/syllabe tient à la spécificité de l’écriture anglaise. La prononciation des voyelles varie en effet ici selon le contexte syllabique : ainsi le i se lit /i/ dans « it » ou « bit », /e/ dans « sir », /aï/ dans « night ». On comprend à cet égard qu’il puisse paraître pertinent pour la conduite de l’étude du code de privilégier le déchiffrage des syllabes. Mais une telle pratique n’aurait aucun sens en français, où la lecture des voyelles est très stable, les variations étant signalées par l’accentuation de la lettre.

En France, les approches centrées sur le code et non graphémiques ne répondent pas à la définition que le NRP donne de « l’enseignement phonique synthétique » : elles sont toujours à départ global (admettant des mots-outils que les élèves doivent identifier globalement, sans savoir les déchiffrer) ; et la plupart d’entre elles confrontent les élèves, tout au long de l’apprentissage, à des mots dans lesquels ils doivent identifier les lettres correspondant aux sons entendus, mais qu’ils ne peuvent déchiffrer entièrement. Seuls certains manuels, tel Taoki, qui se dit d’ailleurs « syllabique », proposent, au côté de l’identification des mots-outils, un apprentissage systématique et ordonné des relations graphophonologiques. C’est ainsi, au bout du compte, le critère du taux de déchiffrabilité des supports donnés à lire qui paraît le plus apte à discriminer les formes de conduite de l’étude du code : une entrée graphémique systématique s’accompagne nécessairement de textes déchiffrables à cent pour cent ; ce sont ensuite les manuels qui admettent au départ (et au fil des leçons, comme Taoki) l’identification globale de mots-outils, mais pratiquent ensuite ou parallèlement une entrée graphémique, qui proposeront les textes au taux de déchiffrabilité le plus élevé ; puis viendront les manuels à mots-outils et entrée phonémique, qui pourront être eux-mêmes classés en fonction de la part respective qu’ils font au déchiffrage et à la « lecture devinette ».

Il se trouve comme on l’a vu que l’enquête ELE, dont les auteurs ont eu l’idée heureuse et novatrice de prendre en considération le taux de déchiffrabilité des textes proposés aux élèves dans les classes observées, montre que ce taux contribue significativement aux performances de fin d’année. Comment comprendre, dans ces conditions, que cette enquête n’attribue aucun impact statistiquement mesurable au mode d’entrée dans l’étude du code, alors qu’il est lui-même corrélé à la déchiffrabilité des supports de lecture ? La seule conclusion qu’on puisse tirer de ce constat est que l’intérêt essentiel de l’entrée graphémique est qu’elle seule permet un apprentissage organisé et progressif du code à partir de textes entièrement déchiffrables. Elle n’apporte rien en elle-même sinon par ce qu’elle rend possible. Dire qu’elle n’a pas d’impact ne correspond donc pas, en ce sens, aux données collectées par l’enquête [15].

Des manuels sans effets ?

L’un des résultats les plus frappants de l’enquête ELE est très certainement le constat de l’absence de lien statistique probant entre le manuel utilisé dans les classes observées et les performances des élèves concernés (p. 370). Ce constat contredit le sens pédagogique commun, et aussi l’enquête Manuels, qui observe à l’inverse un impact particulièrement sensible du manuel choisi par les maîtres, du même ordre de grandeur que l’effet du capital culturel familial. Certes, dans cette dernière enquête, 15 à 20% des classes (une classe sur six dans chaque sous-groupe de classes utilisant le même manuel) réalisent des performances inattendues, en net décalage par rapport aux scores moyens de leur sous-groupe. Mais ces classes déviantes sont suffisamment minoritaires pour ne pas remettre en cause la corrélation globale entre manuels et performances : la grande majorité des classes obtiennent des scores proches de la moyenne de leur sous-groupe.

Les auteurs de l’enquête ELE s’étonnent eux-mêmes de leur constat, et ils avancent l’hypothèse, pour en rendre compte, d’une indépendance des pratiques des maîtres par rapport au manuel utilisé. La chose de fait a de quoi surprendre. Peut-on imaginer que le choix d’un manuel n’ait rien à voir avec les prédispositions ou les convictions pédagogiques des maîtres, et qu’en retour une fois adopté il n’exerce ni contrainte ni influence sur leur façon de conduire les apprentissages ? Pourtant bien des données recueillies dans l’enquête viennent conforter l’hypothèse de pratiques enseignantes entretenant des liens distendus avec le manuel utilisé.

Les manuels en usage dans les classes observées proposent des formes de conduite des apprentissages très inégalement distantes des modalités d’enseignement qui s’avèrent à l’enquête les plus efficaces. Or on ne constate guère de liens entre les caractéristiques des manuels et les performances réalisées dans les classes concernées. Ainsi l’examen des quinze classes les plus performantes et des quinze classes les moins performantes montre que les mêmes catégories de manuels sont représentées de façon assez proche dans chacun de ces deux ensembles de classes !

Deux séries d’observations peuvent aider à comprendre les conditions de ces écarts entre préconisations des manuels et réalité des pratiques.

La première concerne la place du manuel parmi les supports de lecture et l’ensemble des activités consacrées au lire-écrire. Sur 131 classes enquêtées, 31% ne disposent d’aucun manuel ; et pendant les trois semaines d’observation, la proportion des classes dans lesquelles aucun manuel n’a été utilisé se monte à 45%. Sur l’ensemble des classes, le temps hebdomadaire moyen passé sur chaque support est, en minutes, de 111 pour les fiches et photocopies, 99 pour le tableau, 65 pour le cahier, 32 pour les albums, 31 pour l’ardoise… et 23 seulement pour le manuel. La place du manuel comme objet-livre mis entre les mains des élèves s’avère donc bien plus réduite que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Cela dit, le manuel est également présent à travers l’usage des photocopies : 6% des enseignants qui indiquent utiliser un manuel le font exclusivement via le recours à la photocopie. Ainsi qu’à travers la mise en œuvre d’un TNI, dont 24 classes sont équipées (soit 18% de l’échantillon) : si certaines d’entre elles font un fort usage d’un manuel numérique, d’autres l’utilisent très peu. Au total, l’usage pratique du manuel occupe en moyenne une part du temps d’activité de la classe qui reste très modeste. Pour ce qui est de la seule activité de lecture, le temps hebdomadaire moyen passé sur les différents supports est, en minutes, de 25 pour les fiches et photocopies, 24 pour le tableau, 15 pour les albums, 9 pour les manuels, 7 pour le TNI…

La place réduite attribuée à l’usage du manuel dans l’apprentissage n’explique cependant pas tout. Car les manuels sont porteurs d’une démarche d’enseignement donnée, et l’usage d’autres supports pédagogiques suppose lui aussi la mise en œuvre d’une certaine démarche d’enseignement. On peut regretter à cet égard que les chercheurs de l’enquête ELE aient interrogé l’efficacité des pratiques d’enseignement prises une par une, sans tenter de dégager des ensembles cohérents de pratiques, d’en d’établir une typologie, et d’en mesurer l’efficacité respective. La richesse des matériaux collectés le permettrait, et il n’est sans doute pas trop tard pour ce faire.

La question reste posée en ce sens, particulièrement pour les maîtres utilisant régulièrement un manuel, de la pluralité des usages possibles de ce dernier. La réponse est sans doute à chercher du côté de la multiplicité des apprentissages exigés à l’entrée dans la culture écrite (déchiffrage, compréhension, calligraphie, orthographe, syntaxe et production d’écrit) comme de la diversité des façons possibles de conduire chacun d’entre eux.

Illustrons cette remarque. Deux classes de l’enquête ELE utilisant le manuel Je lis, j’écris obtiennent des résultats contrastés. L’une est classée 10ème en fluence et 9ème aux épreuves écrites, moins bien en compréhension. L’autre, la classe 131, est classée 1ère en compréhension autonome de texte et 5ème en compréhension de phrases, et moins bien aux épreuves de décodage et d’écriture. Or, nous l’avons souligné, ce manuel préconise d’un côté un travail très précis sur le déchiffrage, ainsi qu’une dictée dès la première leçon ; et de l’autre propose très vite un vocabulaire diversifié et des textes ambitieux. D’évidence, face à la diversité des apprentissages requis, la richesse du manuel ouvre la possibilité de s’en servir, selon les préoccupations et les prédispositions du maître, en privilégiant plutôt une acquisition rigoureuse du maniement des signes graphiques et la maîtrise formelle de la langue écrite, ou plutôt l’élévation du niveau de vocabulaire et la capacité de réflexion et d’interprétation des textes.

Les cas les plus fréquents d’écarts entre préconisations des manuels et conduite effective des apprentissages sont sans doute ceux qu’a rencontrés l’enquête Manuels d’enseignants qui utilisent partiellement un manuel syllabique ou en tout cas sérieusement centré sur le code, sans abandonner les procédures pédagogiques qui rusent avec l’apprentissage du code (exercices de discrimination phonétique in abstracto, confrontation des élèves à des énoncés peu déchiffrables et encouragement à la lecture devinette et à la mémorisation de nombreux mots-outils, dissociation du travail de compréhension et du travail sur le code, exercices à trous, etc. etc.) ; et de ceux qui, à l’inverse, ont adopté pour ses contenus de lecture ou leur goût pour ses illustrations un manuel à forte proportion d’approche globale, mais se montrent parallèlement relativement exigeants en matière d’étude du code, en s’appuyant à cet effet sur l’usage de fiches photocopiées.

Devant l’ampleur des tâches à mener à bien, les enseignants de CP sont confrontés à des choix : comment répartir le temps disponible entre le déchiffrage et la compréhension ? En matière de déchiffrage, faut-il admettre le recours aux mots-outils appréhendés globalement ? Faut-il proposer aux élèves des textes non complètement déchiffrables ? Quelle place donner à l’écrit, jusqu’où insister sur l’orthographe et la grammaire, faut-il consacrer beaucoup de temps à lire des albums aux élèves ? Chaque manuel propose ses réponses et sa cohérence. Mais d’une part on vient de le voir un manuel donné s’offre à des usages variables, sans qu’il soit nécessaire pour les moduler de transgresser sa cohérence propre ; et d’autre part rien n’interdit de conjuguer deux manuels (le cas a été rencontré dans l’enquête Manuels) choisis l’un pour ses textes, l’autre pour l’apprentissage du déchiffrage, ou d’utiliser les textes d’un manuel donné en faisant parallèlement travailler le déchiffrage sur des photocopies, au tableau, etc.

Il reste alors à comprendre la différence des rapports au manuel constatés par les enquêtes Manuels et ELE. Le mode de constitution des échantillons y est sans doute pour beaucoup. L’enquête ELE s’est adressée à des maîtres à la fois expérimentés et sûrs de leurs capacités professionnelles. Le savoir accumulé (à juste titre ou pas, peu importe) et le souci de s’approprier pleinement les conditions de leur activité les ont visiblement incités à tracer leur propre chemin dans l’espace ouvert des apprentissages et des démarches possibles. Le panel de l’enquête Manuels comprenait quant à lui des maîtres sélectionnés précisément parce qu’ils se réclamaient de l’usage de l’un des manuels retenus pour l’enquête ; une bonne partie était nettement plus jeune et moins expérimentée, alors que les plus anciens ne disposaient pas nécessairement de l’assurance professionnelle manifestée par les enquêtés de l’enquête ELE. Dans ces conditions, une grande majorité des enseignants de ce panel se sont avérés suivre de bien plus près les préconisations du manuel qu’ils avaient adopté.

Si l’enquête ELE a eu le grand avantage de révéler l’importance des écarts possibles entre les pratiques des maîtres et les préconisations du manuel qu’ils utilisent, il reste impossible d’apprécier la représentativité, sur l’ensemble de la population enseignante, et des distorsions importantes qu’elle a mis en évidence et, à l’inverse, des pratiques conformes aux supports utilisés telles que les appréhendent l’enquête Manuels.

Conclusion

Les enseignements de la recherche

Nous disposons désormais d’un ensemble de données très sûres concernant les formes les plus efficientes de conduite des apprentissages du lire-écrire en CP. L’enquête ELE vient à la fois conforter les données internationales très convergentes dont on disposait jusqu’ici et les enrichir d’aperçus inédits concernant notamment l’enseignement de l’écriture. Rappelons d’abord brièvement l’état actuel de notre information concernant les pratiques d’enseignement les plus efficaces en retenant, pour les raisons indiquées ci-dessus, celles qui sont efficaces avec les élèves les plus faibles.

1/ L’accès à la compréhension de l’écrit a pour condition première et absolue, sinon suffisante, une capacité de déchiffrage précise, fluide, attentive à la ponctuation. Il bénéficie également de l’enrichissement du vocabulaire assuré au long du CP, ainsi que du travail collectif consacré spécifiquement à décrypter le sens des textes lus au cours de l’année.

2/ L’apprentissage qui conduit à un déchiffrage précis et rapide (la « fluence ») doit être consacré dès le départ à l’étude des correspondances graphophonémiques (sans approche globale préalable de mots-outils). Il doit assurer une progression rapide de l’étude et proposer des énoncés entièrement déchiffrables, en privilégiant donc une entrée graphémique (apprendre à déchiffrer des graphèmes plutôt qu’à transcrire des phonèmes). La lecture à voix haute sous la direction de l’enseignant doit en être un instrument privilégié.

3/ L’apprentissage de l’écriture doit accompagner celui de la lecture, dès le début pour ce qui est de la calligraphie et des dictées, quand cela devient possible pour ce qui est de la production d’écrit. Il s’avère utile d’engager dès le CP un travail spécifique, outre l’orthographe, sur la syntaxe et notamment sur les accords grammaticaux, ainsi que sur les termes de la métalangue.

Les pratiques efficaces sont minoritaires

L’enquête ELE permet non seulement d’identifier les pratiques efficaces, mais aussi de mesurer la fréquence de leur mise en œuvre. Cette mesure a une certaine crédibilité : l’échantillon est important, et les enseignants enquêtés sont relativement plus expérimentés – et confiants dans la pertinence de leurs pratiques – qu’en moyenne. Or il est particulièrement frappant de constater que les pratiques les plus efficaces sont loin d’être le fait d’une majorité de maîtres. Relevons quelques aspects saillants de cette situation. Ainsi :

![]() de la vitesse de progression de l’étude des correspondance graphophonémiques (CGP) : seules 40% des classes dépassent le seuil d’efficacité de 11 CGP étudiées au cours des deux premiers mois de l’année ;

de la vitesse de progression de l’étude des correspondance graphophonémiques (CGP) : seules 40% des classes dépassent le seuil d’efficacité de 11 CGP étudiées au cours des deux premiers mois de l’année ;![]() du taux de déchiffrabilité des supports de lecture : seules 10 % des classes proposent des énoncés dont la déchiffrabilité moyenne est (nettement) supérieure à la moyenne générale de l’échantillon, la moitié seulement de ces 10% s’approchant du maximum possible du fait de l’absence de mots-outils identifiés globalement ;

du taux de déchiffrabilité des supports de lecture : seules 10 % des classes proposent des énoncés dont la déchiffrabilité moyenne est (nettement) supérieure à la moyenne générale de l’échantillon, la moitié seulement de ces 10% s’approchant du maximum possible du fait de l’absence de mots-outils identifiés globalement ;![]() (Vitesse de progression et taux de déchiffrabilité vont en général de pair, les pratiques les plus efficaces associant tempo rapide et énoncés les plus déchiffrables ne sont pas le fait de plus de 5% des classes) ;

(Vitesse de progression et taux de déchiffrabilité vont en général de pair, les pratiques les plus efficaces associant tempo rapide et énoncés les plus déchiffrables ne sont pas le fait de plus de 5% des classes) ;![]() de la lecture à voix haute sous la conduite du maître : là aussi les écarts sont très sensibles, le temps consacré à cette activité variant du simple à plus du double entre le quart les classes les moins pratiquantes et le quart des classes les plus pratiquantes, ces dernières étant les seules à dépasser (55’ vs 38’ hebdomadaires) le temps moyen de la lecture à voix haute dans l’échantillon ;

de la lecture à voix haute sous la conduite du maître : là aussi les écarts sont très sensibles, le temps consacré à cette activité variant du simple à plus du double entre le quart les classes les moins pratiquantes et le quart des classes les plus pratiquantes, ces dernières étant les seules à dépasser (55’ vs 38’ hebdomadaires) le temps moyen de la lecture à voix haute dans l’échantillon ;![]() du travail sur la compréhension autonome des textes lus : la pratique la plus efficace, qui consiste à élever au long de l’année le temps consacré à ce travail, afin d’assurer d’abord un déchiffrage habile, est le fait de moins d’une classe sur cinq ;

du travail sur la compréhension autonome des textes lus : la pratique la plus efficace, qui consiste à élever au long de l’année le temps consacré à ce travail, afin d’assurer d’abord un déchiffrage habile, est le fait de moins d’une classe sur cinq ; ![]() des tâches d’écriture : la dictée, particulièrement utile pour les élèves les plus faibles, n’occupe que 16% en moyenne du temps consacré au travail d’écriture ; et seules quelque 35% des classes enquêtées dépassent significativement la moyenne de 22’ par semaine.

des tâches d’écriture : la dictée, particulièrement utile pour les élèves les plus faibles, n’occupe que 16% en moyenne du temps consacré au travail d’écriture ; et seules quelque 35% des classes enquêtées dépassent significativement la moyenne de 22’ par semaine.

Ce constat d’un décalage important entre la réalité très majoritaire des pratiques et l’idéal pédagogique est d’une certaine façon réconfortant. Car tout à la fois il permet d’identifier clairement les raisons pour lesquelles tant de jeunes échouent à accéder à un maniement aisé des signes graphiques, il met en évidence une marge de progression encourageante, et il désigne les objectifs à atteindre.

La fin d’un cycle historique ?

La Conférence de consensus sur la lecture de mars 2016 ne s’y est d’ailleurs pas trompée [16]. Ses préconisations s’avèrent très conformes aux enseignements convergents qui se dégagent des enquêtes que nous venons d’examiner. Un cycle d’un demi-siècle apparaît ainsi en passe de se clore : celui qui s’amorce dans les années 1960 avec l’expérimentation de nouvelles procédures d’entrée dans la culture écrite dont l’inspiration viendra irriguer le Plan de rénovation de l’enseignement du français de 1970, les instructions officielles de 1972, et culminera à la fin de la même décennie avec la promotion de la méthode idéovisuelle. Une nouvelle étape s’ouvre, qui bénéficiera de l’expérience acquise.

Qu’on en juge. La Conférence insiste sur la nécessité :

![]() d’associer le travail de discrimination phonémique pratiqué en grande section de maternelle à l’identification des signes alphabétiques correspondants ;

d’associer le travail de discrimination phonémique pratiqué en grande section de maternelle à l’identification des signes alphabétiques correspondants ;![]() de démarrer le CP par l’étude soutenue des correspondances graphophonémiques afin de permettre au plus vite un décodage autonome ;

de démarrer le CP par l’étude soutenue des correspondances graphophonémiques afin de permettre au plus vite un décodage autonome ;![]() de faire régulièrement lire les élèves à voix haute ;

de faire régulièrement lire les élèves à voix haute ;![]() de mener conjointement une activité d’écriture régulière ;

de mener conjointement une activité d’écriture régulière ;![]() de développer les capacités de compréhension des élèves grâce à l’enrichissement de leur vocabulaire, à un travail explicite et réfléchi sur la morphologie des énoncés, à leur familiarisation avec les genres de l’écrit et à une introduction à la « lecture littéraire ».

de développer les capacités de compréhension des élèves grâce à l’enrichissement de leur vocabulaire, à un travail explicite et réfléchi sur la morphologie des énoncés, à leur familiarisation avec les genres de l’écrit et à une introduction à la « lecture littéraire ».

Elle soutient l’exigence de « faire de l’accès aux compétences de lecture et de compréhension un objectif prioritaire pour tous les élèves, y compris pour les élèves en difficulté ». Et elle insiste, dans cette perspective, sur un principe essentiel : « La question du déchiffrage est importante. Tout élève, quel que soit son âge, doit poursuivre cet apprentissage tant qu’il n’est pas parvenu à automatiser les procédures d’identification des mots écrits », invitant à cet effet à « proposer un enseignement particulièrement explicite, avec des répétitions suffisamment nombreuses » [17].

La Conférence de 2016 est un événement, et celui-ci n’était pas vraiment attendu, sachant la vigueur des oppositions suscitées jusqu’ici par les principes qu’elle met aujourd’hui en avant. Ces oppositions toutefois n’étaient pas seulement le fait des experts. Elles restent largement partagées par les formateurs et le corps enseignant (l’enquête ELE, on vient de le souligner, est tout à fait instructive à cet égard). Le cycle n’est donc pas complétement achevé : on ne peut que souhaiter qu’il le soit au plus vite, et que cesse l’aberration d’un échec si fréquent à l’entrée dans le lire-écrire. Les ressources existent pour qu’il en aille bien ainsi : la liberté pédagogique des enseignants peut désormais s’adosser à un ensemble solide de connaissances avérées et vérifiées ; et il existe un éventail de manuels disponibles dont certains proposent un apprentissage très conforme tant aux enseignements de la recherche qu’aux préconisations de la Conférence de consensus (départ alphabétique, énoncés entièrement déchiffrables, insistance sur la fluidité du décodage ; enrichissement du vocabulaire, textes exigeants, de genres diversifiés et notamment « littéraires », pour le travail de la compréhension ; tâches d’écriture et notamment dictées menées parallèlement au travail sur la lecture, introduction à l’orthographe grammaticale).

[1] Signalons ces deux essais de comparaison internationales : Liliane Sprenger-Charoles et Pascale Colé, « Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour apprendre à lire ? », ANAE n° 123, 2013 ; et Jérôme Deauvieau, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Enseigner efficacement la lecture, Odile Jacob, Paris, 2015 (chapitre 3, « La convergence des résultats nationaux et internationaux »).

[2] Voir Report of the National Reading Panel : Teaching Children to Read, https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/Pages/smallbook.aspx

[3] Rhona Johnston et Joyce Watson, The Effects of Synthetic Phonics Teaching on Reading and Spelling Attainment. A Seven Year Longitudinal Study, Department of Psychology, University of Hull & School of Psychology, University of St Andrews, 2005.

[4] J.M. Braibant et F. M. Gérard, F.M., « Savoir lire : une question de méthodes ? », Bulletin de psychologie scolaire et d’orientation, 1, 1996, pp. 7-45 ; et Roland Goigoux, « Apprendre à lire à l’école : les limites d’une approche idéovisuelle », Psychologie française, 45, 2000, pp. 233-243.

[5] Voir Pascal Bressoux et Michel Zorman, « Présentation et évaluation du programme PARLER », Colloque Langages et réussite éducative : des actions innovantes, 11 mars 2009, Université de Grenoble et Académie de l’Isère.

[6] Édouard Gentaz, Liliane Sprenger-Charolles, Anne Theurel, Pascale Colé, Reading comprehension in a large cohort of french first graders from ow socio-economic status families, Plos-One 10.1371, 2013.

[8] Gérard Chauveau, Éliane Rogovas-Chauveau, Les Chemins de la lecture, Magnard, Paris, 1994.

[9] Jacques et Éliane Fijalkow, L’Apprentissage de la lecture, Milan, Toulouse, 2010 (souligné par nous).

[10] Jean-Pierre Demeulemeester (dir.), Guide pédagogique de Ribambelle, Paris, Hatier, 2009.

[11] Roland Goigoux, Libération, rubrique « Rebonds », 22 novembre 2005.

[12] Voir à ce sujet Jérôme Deauvieau, Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Enseigner efficacement la lecture, Odile Jacob, Paris, 2015 ; et Janine Reichstadt, Apprendre à lire : l’enjeu de la syllabique, L’Harmattan, Paris, 2011.

[13] Howard Becker, Les Ficelles du métier, La Découverte, Paris, 2002, p.41.

[14] Voir Jérôme Deauvieau et Jean-Pierre Terrail, Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, La Dispute, Paris, 2007.

[15] On peut supposer que si son impact n’apparaît pas à l’analyse statistique c’est qu’il est entièrement imputé au taux de déchiffrabilité des supports de lecture.

[17] Cette recommandation est ambivalente. Elle est utile : il n’y a par exemple effectivement pas d’autre solution avec les élèves qui entrent en 6ème encore incapables d’un déchiffrage fluide que de commencer par résoudre ce problème. En même temps elle peut être mal interprétée, laissant entendre que l’apprentissage de la lecture peut légitimement s’étaler sur des années, alors qu’une mise en œuvre résolue des préconisations de la Conférence doit permettre à tous les élèves de le mener à bien pendant l’année de CP. Lire sur ce point : Janine Reichstadt, Un aspect inquiétant des nouveaux programmes du primaire, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article223