Accueil > Politiques scolaires > Gestion des parcours scolaires > Rythmes scolaires : quel est le problème ?

Rythmes scolaires : quel est le problème ?

Rythmes scolaires : quel est le problème ?

dimanche 12 janvier 2014, par

[Ce texte est issu de la réécriture d’un texte précédent intitulé « Rythmes scolaires, ni faits ni à faire » qui, publié sur notre site et sur plusieurs réseaux de débats, a provoqué de nombreuses réactions, la plupart positives et assorties de considérants et propositions dont j’ai tenu compte ici. Ce qui prouve, une fois de plus, qu’on est plus intelligent à plusieurs.]

Depuis la rentrée scolaire 2013, des mouvements de protestation se développent contre la réforme dite des « rythmes scolaires », à l’initiative d’enseignants, de parents d’élèves voire même, dans certaines villes comme à Aubervilliers, d’animateurs. L’absence de moyens et l’insuffisance de la concertation entre tous les partenaires concernés sont notamment et à juste titre mises en cause. Ici, on constate que les enfants ne se voient proposer qu’une sorte de garderie, avec des activités d’une vacuité sidérante. Ailleurs, c’est la multiplication des activités et la fatigue accrue des élèves qui sont dénoncées.

Presque toujours, la durée ridiculement courte des séquences programmées, le manque de formation des intervenants locaux ainsi que leur nombre insuffisant interdisent de fait toute approche sérieuse d’un contenu culturel digne de ce nom. Depuis l’an dernier, beaucoup d’entre nous l’avaient dit : cette réforme était mal ficelée, elle ne pouvait déboucher que sur une situation chaotique et un fort mécontentement de la plupart des acteurs et partenaires du système éducatif.

Qui plus est, conséquence inéluctable de la politique d’austérité budgétaire imposée aux municipalités, cette situation risque fort de s’installer durablement avec une disparité accrue des moyens mis à disposition des écoles et des familles et ceux délégués au périscolaire.

La plupart des commentaires sur cette affaire mettent l’accent sur les effets insupportables pour les élèves et l’ensemble de la communauté éducative de cette nouvelle organisation du temps scolaire hebdomadaire étalé sur cinq demi–journées (dont le mercredi matin) au lieu de quatre auparavant. Mais à y regarder de plus près, on peut se demander si la fonction véritable de cette réforme ainsi conduite ne serait pas de préparer la mise en place de la vraie réforme à venir dans le cadre de la loi de décentralisation, entraînant de fait l’éclatement du service public national d’éducation en unités géographiquement plus restreintes, par exemple à l’échelle des régions.

En effet, la territorialisation des politiques éducatives est devenue depuis une vingtaine d’années le moyen privilégié pour l’État de se désengager et de limiter ses dépenses budgétaires. Or il est notoire que les collectivités territoriales ne disposent pas toutes des mêmes ressources et que leurs choix de gestion, motivés par la diversité des configurations politiques, contribuent au renforcement des inégalités territoriales, y compris au sein du service public d’éducation nationale. Dans ces conditions, plus que jamais, l’affirmation du droit de tous les jeunes à une formation d’égale qualité n’est qu’un slogan vide de sens.

On ne peut que s’étonner, enfin, qu’à un moment où les partisans de la réforme s’obstinent à refuser la remise en cause du maître unique dans le premier degré au bénéfice de maîtres mieux spécialisés dans leur discipline d’enseignement au prétexte du risque de déstabilisation des repères de l’enfant (allant jusqu’à préconiser la primarisation du collège de ce point de vue), les mêmes ne voient aucun inconvénient à la mise en place d’ un système qui multiplie le nombre d’intervenants sous-qualifiés et de lieux d’activités souvent inappropriés, dans le nouveau cadre horaire instauré par les nouveaux rythmes scolaires : comprenne qui pourra !

Bien entendu, nous ne sommes pas partisans de la politique du pire, et nous pensons qu’il faut tout mettre en œuvre, dans l’immédiat, chacun en fonction de son niveau de responsabilité et de capacité d’intervention concrète dans le fonctionnement du système éducatif pour atténuer, autant que faire se peut, les effets dévastateurs d’une réforme qui n’est ni faite ni à faire, et appuyer la demande de moratoire avancée par le principal syndicat des enseignants.

Mais la question vaut d’être posée : comment comprendre le fossé que révèle cette coupure entre certains responsables politiques trop sensibles au lobbying des associations péri-scolaires directement intéressées par la manne financière attendue (formation d’animateurs et prestations) et la gravité du malaise du monde éducatif ? L’urgence vécue par tous était à améliorer les conditions d’enseignement en diminuant les effectifs par classe, par exemple, à scolariser les enfants à partir de l’âge de deux ans, notamment dans les quartiers populaires, et à relancer une véritable réflexion collective sans à-priori dogmatique sur les causes réelles de l’échec dramatique dans les apprentissages pour près d’un élève sur quatre : échec qui touche massivement les élèves issus des classes populaires et qui, comme le montre spectaculairement le dernier rapport PISA, est responsable d’une aggravation continue des inégalités dans le système scolaire français et de sa dégradation globale. Bref, l’urgence était à prendre le temps de repenser ensemble - parents, enseignants, élus – les conditions d’une véritable redynamisation d’un système éducatif mis à mal par plusieurs décennie de politiques destructrices. Au lieu de quoi nous avons eu droit à une loi qui conforte les orientations les plus rétrogrades de la réforme Fillion de 2005, et à un décret sur les rythmes scolaires qui organise le creusement des inégalités territoriales existantes, bouleverse les équilibres de vie des parents comme des enseignants sans aucun effet positif sur les conditions d’apprentissages scolaires, et transfère sur les collectivités territoriales et les familles les coûts d’une réforme qui ne garantit même pas la qualité minimum requise des prestations éducatives promises.

.

.

Quoi qu’il en soit, il nous semble nécessaire de réfléchir sur les arguments et présupposés théoriques, idéologiques et politiques d’une réforme qui affirme dans son principe la nécessaire liaison entre le scolaire, le périscolaire et l’extrascolaire.

1 - Ces arguments sont en effet véhiculés par un imaginaire de contestation de l’école publique au nom de sa supposée incapacité à se réformer pour suivre les évolutions de la société (trop de temps passé en classe ; empilement de programmes inadaptés aux évolutions de la société ; méthodes pédagogiques inefficaces ; inconséquence de la prétention à l’unicité des programmes pour tous les élèves (on ajoute généralement : obligés d’apprendre tous la même chose au même moment) ; pas assez d’ouverture sur la vie… etc). Dans le même temps, et de façon complémentaire, au nom d’une mission historique portée par le mouvement associatif d’inspiration progressiste et lié à l’engagement de nombre d’enseignants et de parents d’élèves dans les associations d’éducation populaire péri et parascolaires, celles-ci estiment avoir un droit de regard sur l’évolution de l’école, ses modes de fonctionnement comme ses contenus d’enseignement et les pédagogies mises en œuvre par les enseignants. Naturellement, les interventions se mènent toujours au nom de « l’intérêt de l’enfant » (oubliant au passage qu’à l’école, l’enfant devient un élève, ce qui n’est pas exactement la même chose), ses opposants devenant ipso facto d’incontestables conservateurs dont il faut « vaincre les résistances au changement », qui s’expliquent le plus souvent « pour des raisons corporatistes ».

Cette polarisation sur l’« enfant » au détriment de l’« élève » permet d’éviter de se poser des questions d’ordre idéologique (quelle culture, quels contenus d’enseignement pour quelle société ?), politiques (quels moyens budgétaires ?) et éducatives (quelle formation pédagogique initiale et continue des enseignants ? quelle marge d’initiative pédagogique aux équipes éducatives,…) fondamentales ; et font place à des considérations « de bon sens » laissant à penser que l’échec scolaire est une question liée aux inégalités incontestables entre individus, notamment dans les phases de développement intellectuel et cognitif de l’enfant, les dispositions et aptitudes (les goûts et les couleurs, les concrets et les abstraits…) et, bien entendu, les rythmes d’apprentissage !

La multiplicité des différences justifie la nécessité « d’individualisation des parcours scolaires » et permet de relativiser l’échec scolaire en le diluant en autant d’attitudes et comportements à acquérir pour créer les conditions de la réussite, reléguant au second plan les mesures à prendre pour refonder l’apprentissage de contenus disciplinaires exigeants tant il est vrai que ces croyances idéologiquement et historiquement instituées en évidences constituent un obstacle souvent insurmontable à l’émergence de démarches permettant d’envisager des alternatives pédagogiques aux difficultés – réelles ou supposées – d’apprentissage. Cette posture s’accompagne de l’idée que « les rythmes seraient mieux adaptés lorsqu’ils sont examinés et décidés au niveau local » et aboutit plus ou moins consciemment à masquer l’abandon d’une vision nationale et égalitaire de l’école. Elle constitue par ailleurs l’autre versant de la recherche constante de la diminution de la dépense publique.

2 - L’annonce du nouvel horaire hebdomadaire des élèves ramené à 5 demi-journées, au lieu des 4 imposées par l’abandon arbitraire de l’école le samedi matin en 2008 par le ministre Darcos, pouvait laisser penser à un rétablissement du temps antérieurement consacré aux apprentissages, à un moment où l’alourdissement et la complexification des programmes scolaires nécessitent, de l’avis de tous les spécialistes, « du temps pour apprendre ».

Or il n’en est rien : le temps scolaire stricto-sensu reste réduit à 24 h hebdomadaires au lieu des 27 qui étaient de règle antérieurement. Tous les enseignants se plaignent du manque de temps dont ils disposent pour bien conduire leur enseignement et « boucler le programme ». En fait, les 3 heures perdues pour les élèves en 2008 et aujourd’hui rétablies relèvent désormais du hors - temps scolaire stricto-sensu (et surtout du hors - programmes scolaires) et la définition de leur contenu laissé aux soins de la collectivité locale, ce qui laisse à craindre que certains enseignements – notamment artistiques et sportifs - pourraient à terme être retirés des programmes scolaires pour être confiés aux collectivités territoriales en dehors du temps scolaire imposé nationalement.

Dans cette perspective, seuls les enseignements présentés comme fondamentaux (mais comment penser le développement des jeunes en tranches superposées, sans liens entre elles ?) relèveraient de l’éducation nationale, le reste relevant des collectivités territoriales et des familles disposées à payer pour des formations non obligatoires). Mais, alors que cette nouvelle organisation ne permet en aucune manière d’améliorer les conditions d’efficacité des apprentissages, les activités péri-scolaires restent, dans les faits, largement optionnelles et potentiellement payantes, par opposition à l’école obligatoire et gratuite. Est ainsi avalisé, de fait, le consumérisme à la mode sur le « moins d’école » et l’individualisation des parcours scolaires, alors qu’est absente du débat la question essentielle : que fait-on pendant le temps scolaire ? On conviendra de l’étrangeté d’une telle approche de la culture scolaire lorsque les clefs pour y entrer ne sont pas données à tous et qui laisse les enfants des milieux populaires sur le bord du chemin.

Dans ces conditions, la référence à la chronobiologie médicale, qui étudie les rythmes biologiques « naturels » des êtres humains, fait office d’argument d’autorité, incontestable puisque de nature scientifique. Mais les chronobiologistes eux-mêmes conviennent que les principaux agents d’entraînement des rythmes chez l’homme sont de nature cognitive, et que les indicateurs socio-écologiques y jouent un grand rôle. Autrement dit, notre « horlogerie » interne est influencée par quantité de facteurs susceptibles de modifier les rythmes « naturels » auxquels les promoteurs de la réforme font constamment référence.

Tous les pédagogues savent, en effet, que la fatigue de l’élève et tous les désagréments qu’elle entraîne (inattention, conduites perturbatrices, etc.) sont directement liés au degré d’intérêt qu’il porte aux activités qui lui sont proposées, aux conditions concrètes dans lesquelles elles sont mises en œuvre (lourdeur des effectifs qui interdit de fait tout suivi personnalisé des élèves en difficulté par exemple) et, en bout de course, au sentiment de réussite ou d’échec qu’il éprouve dans le déroulement de sa scolarité. Et ils savent d’expérience qu’un élève qui se sent en situation d’échec dès ses premiers apprentissages, qui en subit l’humiliation, non seulement se « fatigue » rapidement lorsqu’il doit produire un effort cognitif en classe, mais cumule rapidement les difficultés dans un processus d’échec scolaire durable.

Dès lors, la vraie question devient : comment faire pour que l’élève ne s’ennuie pas en classe ? Que faire, surtout, pour qu’il réussisse ? Quels temps de détente nécessaire et quelle alternance entre des activités nécessitant une forte mobilisation intellectuelle pour des apprentissages efficaces ? Dans ce non-débat sont escamotées les approches qui dérangent. Ainsi, C. Freinet remarquait que « lorsqu’il est occupé à un travail vivant qui répond à ses besoins, l’enfant ne se fatigue absolument pas et peut s’y appliquer pendant plusieurs heures… la fatigue des enfants est le test qui permet de déceler la qualité d’une pédagogie… »

A ces questions décisives, seule une vraie concertation sans préalables avec les vrais professionnels de l’éducation que sont les enseignants aurait été susceptible d’apporter des réponses satisfaisantes en termes de conduites pédagogiques à mettre en œuvre. Nous sommes convaincus, pour ce qui nous concerne, que le « plus et mieux d’école » doit rester la revendication centrale des forces progressistes : ne poser la question du volume horaire consacré aux apprentissages que sous l’angle de sa diminution ou de sa répartition « autrement » cacherait d’autres objectifs.

3 - La confusion savamment entretenue par les médias entre rythmes scolaires (concept qui renvoie à des pratiques répondant à des contraintes d’ordre social), rythmes (chrono)biologiques (concept d’ordre médical) et rythmes d’apprentissage (concept qui renvoie aux capacités cognitives des individus en fonction des conditions dans lesquelles ils sont placés) n’aide pas à clarifier la question, en particulier auprès des parents. Il s’agit bien d’un concept "omnibus" exclusivement orienté vers l’idée que l’école, par ses seules forces, ne saurait parvenir à résoudre le défi de la réussite de tous, l’idéologie de « l’éducatif avant tout » artificiellement déconnecté des savoirs permettant commodément de décharger l’école d’une part de ses responsabilités.

Bien entendu, l’organisation du temps scolaire (nombre d’heures de cours dans la journée, de demi-journées mobilisées dans la semaine, durée de l’année scolaire et périodicité des vacances, équilibre entre ces divers éléments, etc.) n’est pas sans conséquences sur la disponibilité physique et intellectuelle des élèves vis-à-vis des apprentissages proprement dits. Mais la question des conditions d’efficacité optimum des apprentissages relève tout autant d’autres paramètres, tels que les effectifs par classe, par exemple, qui plus est différents selon les âges. La non-différenciation de ces facteurs conduit de fait à fragiliser encore plus, lorsque la posture d’élève n’est pas encore construite, ce qui est déjà fragile chez les élèves les plus en difficulté, fragilisation encore accentuée du fait des modalités souvent incohérentes de mise en œuvre des activités périscolaires (déstabilisation des horaires, confusion des lieux, etc.…).

Insistons sur cet aspect du problème : les enfants (notamment les petits) ont besoin de stabilité et non d’une explosion des repères et des cadres comme l’induit presque automatiquement le morcellement du temps qu’impose aujourd’hui cette réforme. Il ne suffira pas, comme le préconise le ministère pour l’école maternelle, d’afficher les prénoms des adultes référents sur les classes ou leurs photos, de dessiner des parcours de circulation colorés sur les sols pour que les enfants de maternelle construisent les véritables repères nécessaires au devenir élève !

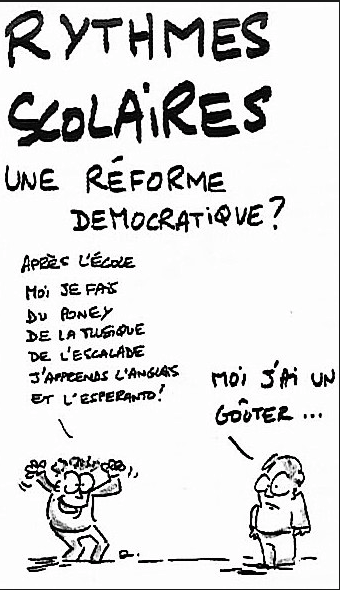

4 - Pour autant, on ne saurait nier l’intérêt pour la démocratisation du système éducatif de développer en direction de tous les jeunes des activités prenant en compte les usages sociaux et culturels plus ou moins directement liés aux disciplines scolaires (théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma...). Car ces usages sont aujourd’hui réservés à un nombre restreint de jeunes provenant le plus souvent de milieux sociaux favorisés, et directement pilotés par des familles sachant utiliser les structures associatives subventionnées par nombre de municipalités ou, à défaut, des associations privées.

Encore faut-il cependant que ces activités complémentaires soient conçues avec un soin particulier apporté à leur qualité, ce qui implique une grande attention portée à la formation des animateurs concernés. Ceux-ci doivent concevoir leur pratique professionnelle en lien avec celle des enseignants, et dans une articulation intelligente des temps, des contenus et des lieux réservés à chaque activité. Il n’y a d’ailleurs dans ce projet rien d’original : des PAE (projets d’action éducative) aux classes à PAC (projet artistique et culturel), des « ateliers de pratiques artistiques » aux options théâtre, danse ou cinéma au baccalauréat, des missions pour l’action culturelle dans les rectorats à la loi de 1988 sur les enseignements artistiques jusqu’au plan à cinq ans pour les arts à l’école ; mais aussi les plans locaux pour l’éducation artistique à l’initiative de collectivités territoriales, les opérations plus ou moins ponctuelles de « danse à l’école", ou de "collège et cinéma" en passant par les multiples initiatives locales au collège, comme le remarque J.G. Carasso : « Les étapes n’ont pas manqué, inscrivant progressivement l’idée même de l’éducation artistique et culturelle comme élément majeur d’innovation et d’adaptation à la fois de l’école et des institutions culturelles ».

Situation paradoxale, donc, car nul ne semble aujourd’hui s’interroger sur les raisons pour lesquelles, malgré l’engagement de nombreux enseignants et le partenariat unanimement apprécié avec de nombreux artistes associés comme intervenants, la situation faite aux arts et à la culture au sein de l’Éducation Nationale demeure marginale et d’une extrême fragilité, reposant le plus souvent sur des individualités militantes. S’agit-il d’un échec dû, pour l’essentiel, à un manque d’ambition et de moyens, faut-il en faire plus ou autrement ? C’est toute la problématique de l’ambition culturelle et des politiques de la culture qui a été, de fait, escamotée par le biais de la mise en place des rythmes scolaires. On remarquera en outre que la différenciation introduite dans le temps scolaire officiel entre activités d’apprentissage et autres activités à caractère culturel (dans le meilleur des cas !) assignées au périscolaire repose sur une conception hiérarchisée et élitiste des savoirs et de la culture - et plus généralement de l’être humain - tout à fait contestable, alors que toutes contribuent, chacune à sa manière, et sans hiérarchie, à la formation de l’esprit, au développement de la curiosité intellectuelle et de l’intelligence du monde qui nous entoure. C’est donc bien prioritairement au système éducatif et à ses personnels de s’en préoccuper, si nécessaire et si possible en collaboration avec des partenaires éducatifs locaux, mais quoi qu’il en soit de sa propre initiative, dans le cadre de règles nationalement établies et garantissant l’égalité de traitement entre tous les élèves.

Pour conclure

La réflexion sur l’aménagement des rythmes scolaires ne saurait être menée indépendamment d’une réflexion sur l’école, ses missions, les contenus d’apprentissage qu’elle doit transmettre (et non un socle pour les uns, des programmes pour les autres), la formation des enseignants. Les dissocier, c’est prendre le risque majeur d’oublier ce qui en fonde la mise en place, telle que définie par le ministère : le recul de l’échec scolaire socialement ségrégatif. Ainsi, l’organisation des activités scolaires complémentaires aux apprentissages scolaires ne saurait être laissée à l’aléatoire des situations locales (capacités financières des municipalités, ressources culturelles, …) ou familiales, dont se nourrissent les inégalités scolaires. Pour autant, il faut prendre en compte le potentiel enrichissant, souvent novateur des dispositifs locaux existants - souvent depuis des décennies – tant associatifs que municipaux, essentiellement dédiés à des activités culturelles, mais souvent isolées et qui ne font pas système car trop souvent non reliées entre elles. Réunies et coordonnées, elles pourraient constituer la matrice d’un véritable projet.

C’est dans cet esprit que pourrait être pensée la création d’un service public national décentralisé de proximité, cogéré par les représentants de l’Éducation nationale, des élus locaux, des associations péri-éducatives reconnues d’intérêt public et des familles.

Ce service public aurait pour fonction la mise en œuvre, adaptée aux conditions locales, d’un cahier des charges national aux contenus et contours éducatifs de qualité, entièrement gratuit pour les familles, co-financé par les collectivités locales et l’État (qui assumerait notamment une fonction égalisatrice). Il emploierait un personnel qualifié par l’obtention d’un diplôme national et recruté dans un cadre statutaire de la fonction publique territoriale.