Accueil > Controverses pédagogiques > Faut-il renoncer aux pédagogies actives ?

Faut-il renoncer aux pédagogies actives ?

Faut-il renoncer aux pédagogies actives ?

jeudi 29 mars 2018, par

[Ce que les courants d’éducation nouvelle ont en commun, et dont la thématique s’est imposée dans la doxa pédagogique qui domine les dernières décennies, c’est l’accent mis sur l’activité de l’« apprenant » dans le processus éducatif. La mise en œuvre de ce principe fondamental des « pédagogies actives » a-t-elle – a-t-elle eu à l’expérience – les effets attendus en termes de réduction des inégalités sociales et d’émancipation des futurs citoyens ? Si cela ne semble pas être vraiment le cas, pourquoi en va-t-il ainsi ? Et faudrait-il dès lors en revenir à une conception des apprentissages plus proche de l’inculcation que de l’appropriation ? Merci à Olivier Mottint, membre de l’association belge APED (Appel pour une école démocratique, dont les analyses convergent souvent avec celles du GRDS), de nous avoir proposé cette réflexion ouverte qui conjugue la précision de l’argumentation et un solide étayage empirique, et se garde de jeter le bébé avec l’eau du bain.]

Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges.

Friedrich Nietzsche

Repères historiques et définition

Les pédagogies actives, ou méthodes actives, constituent un large champ de doctrines et de pratiques pédagogiques et éducatives, s’inspirant des propositions de divers philosophes, psychologues et pédagogues. Parmi les précurseurs de ce mouvement, on peut notamment mettre en exergue Rousseau ou Pestalozzi. Les pédagogies actives connaitront un développement plus concret et plus large dès l’aube du 20ème siècle, sous l’influence de pionniers tels que Ferrière, Decroly, Claparède, Cousinet, Freinet ou encore Montessori en Europe, et de Dewey (« learning by doing »), Kilpatrick (pédagogie du projet), Parkhurst (pédagogie du contrat) ou Washburne (auto-apprentissage) aux Etats-Unis par exemple. Des mouvements pédagogiques tels que le GFEN [1] (« auto-socio-construction »), l’ICEM [2] (« Mouvement Freinet ») ou les CEMEA [3] se constitueront assez rapidement, actualisant et développant à leur tour l’œuvre des pionniers.

Chacun de ces courants comporte des singularités, et il existe entre eux des divergences réelles ayant parfois entrainé de très vifs débats entre les différentes « écoles » ; cette hétérogénéité relative contraint donc à une certaine prudence dans les analyses généralistes des pédagogies actives, ces analyses devant être nuancées en fonction des particularités des différentes approches. On peut cependant se risquer à dégager quelques tendances communes de ces courants :

* l’insistance mise sur l’activité — principalement inductive — de l’enfant dans le processus d’acquisition des connaissances. Cette activité de l’enfant est conçue comme une démarche d’exploration de l’environnement, de tâtonnement, de recherche, de production qui doit mener à une découverte par l’enfant des lois, des principes, des règles, des savoirs et des procédures. Ceci s’oppose fermement à l’enseignement « traditionnel », « magistral », qui place les élèves dans une posture d’écoute, dénoncée comme étant passive, ou dans une posture de reproduction/répétition jugée mécanique des procédures que l’enseignant a précédemment exposées ;

* la mise en exergue des centres d’intérêts des enfants ou des jeunes, de leur « nature », de leurs besoins. Les activités scolaires doivent rencontrer la nature profonde de l’enfant ou du jeune, être fonctionnelles, fondées sur leurs motivations naturelles et spontanées, sur les problèmes et les objets qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne ;

* la recherche d’une autonomisation des élèves, notamment par l’élaboration de contrats, par l’utilisation de fichiers individualisés, par la conduite de projets, par leur participation à la gestion de la vie de classe et plus généralement par le statut d’acteurs qui leur est accordé dans les apprentissages.

Pourquoi promouvoir les pédagogies actives ?

Différents arguments sont régulièrement mis en exergue pour soutenir ces pédagogies actives :

* l’argument de l’efficacité : « on apprend mieux ce qu’on a découvert par soi-même, on comprend mieux ce que l’on a conquis plutôt que reçu ». Mettre les élèves en situation de résoudre des problèmes riches, authentiques, et leur demander d’élaborer leur(s) propre(s) solution(s) mènerait à des apprentissages plus profonds et plus certains.

* l’argument de l’apprentissage de la résolution de problèmes : pour apprendre à résoudre des problèmes, il faudrait avoir été très fréquemment placé dans la situation de devoir en résoudre par soi-même, par tâtonnement. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et en résolvant par soi-même qu’on deviendrait un « résolveur » efficace, et certainement pas en écoutant/observant l’enseignant en action. De ce fait, les pédagogies actives, qui mettent les élèves face à des situations-problèmes à dénouer par eux-mêmes, seraient plus efficaces pour former des élèves capables de résoudre des problèmes inédits.

* l’argument de l’égalité : les élèves les plus éloignés de la culture scolaire auraient tout à gagner de ces méthodes moins « académiques », moins marquées par une culture « bourgeoise » verbeuse, scolastique, dont ils ne comprennent pas les codes, et qui ne correspond pas à leur « nature » d’enfant. En outre, ces méthodes actives, parce qu’elles se fondent sur les « intérêts » des élèves et sur des situations « authentiques », stimuleraient davantage la motivation de ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire et qui n’auraient dès lors pas une appétence spontanée pour les savoirs scolaires. Ce faisant, mettre en œuvre les pédagogies actives permettrait de réduire les inégalités entre des élèves d’origine sociale différentes ;

* l’argument de l’adéquation aux méthodes disciplinaires : il s’agit d’un argument surtout utilisé dans le domaine de l’enseignement des sciences et des sciences sociales (géographie et histoire notamment). Pour apprendre les sciences, il faudrait avant tout mettre en œuvre la démarche que les scientifiques « experts » utilisent eux-mêmes pour élaborer de nouvelles connaissances, c’est-à-dire la démarche expérimentale. De même, pour apprendre la géographie et l’histoire, il faudrait prioritairement mettre en œuvre les démarches d’investigation qui sont celles du chercheur en sciences humaines. Ces quelques lignes de Paul Hurd (in Kirchner, Sweller & Clark, 2006, p. 78) concernant l’enseignement des sciences illustrent bien cet argument :

A course of instruction in science should be a mirror image of a science discipline, with regard to both its conceptual structure and its patterns of inquiry. The theories and methods of modern science should be reflected in the classroom. In teaching a science, classroom operations should be in harmony with its investigatory processes and supportive of the conceptual, the intuitive, and the theoretical structure of its knowledge.

* l’argument idiosyncratique [4] : cet argument est assez peu courant dans le monde francophone ; on le retrouve plus couramment dans des travaux anglo-saxons, notamment ceux qui traitent de l’ « experiential learning » et des « styles cognitifs » définis par Kolb (1984). Cet argument consiste à affirmer que, l’apprentissage étant un acte individuel, subjectif, dépendant du profil singulier de chaque apprenant, tout enseignement commun, dans lequel l’enseignant proposerait des structures communes qui s’imposent à tous, serait voué à l’échec. Chacun doit apprendre à sa manière, à partir de son « style cognitif » et de ses expériences propres. Imposer une présentation des informations provoquerait dès lors des interférences avec les structures individuelles des apprenants et leur « manière d’apprendre ». En dénonçant un enseignement explicite commun, cet argument soutient indirectement les pédagogies actives. Il existe une variante relativiste de cet argument, qui consiste à dire que les élèves ayant des profils cognitifs différents, il n’existe pas de pédagogie efficace pour tous, et qu’il convient donc d’employer avec eux des pédagogies variées, au premier rang desquelles les pédagogies actives ;

* l’argument de l’émancipation : en plaçant les élèves dans une posture d’acteurs, de chercheurs, de « découvreurs par eux-mêmes », en leur donnant de l’autonomie, on formerait de futurs citoyens critiques, actifs et responsables. Au contraire, en les enfermant dans un statut de récepteurs de savoirs prémâchés puis déversés par la parole d’un « maître » s’appuyant sur une posture d’autorité parfois écrasante, on en ferait des individus dociles, peu à même de faire preuve d’esprit critique et d’initiative ;

* l’argument de la dévaluation des connaissances : c’est un argument qui n’est pratiquement jamais avancé par les militants des pédagogies actives eux-mêmes, et qui consiste d’ailleurs en un dévoiement, une trahison, de ce que prônaient ses pionniers et ses théoriciens, comme le montre très bien Nico Hirtt (2009) en évoquant un « renversement des buts et des moyens ». Cet argument est plutôt utilisé par les milieux économiques et les lobbys patronaux pour vanter une certaine acception de l’approche par compétences avare en termes de transmission de savoirs et présentée abusivement comme l’héritière des pédagogies actives et du constructivisme. On affirme alors que ce qui importe, c’est d’apprendre des démarches, des attitudes, et non d’accumuler des connaissances (« l’information est disponible sur internet ! »).

Dans ce cadre, les pédagogies actives sont promues parce qu’elles mettraient l’accent sur les démarches, la résolution de problèmes, la flexibilité face à des situations inédites, le pragmatisme cher à l’économisme [5], et l’on occulte le fait que, pour les pionniers de ces pédagogies, les démarches ne constituaient que des moyens, et que la véritable fin était bien l’acquisition de connaissances. Cet argument semble bien faible dès lors que l’on souhaite former des citoyens critiques éclairés, capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent et de le transformer : ces futurs citoyens-là devront maîtriser de très larges connaissances pour développer un entendement du monde et donner sens aux informations disponibles. Cet argument ne tient la route, en réalité, que si l’on n’a d’autre ambition pour l’École que celle d’en faire un organe de production d’une main-d’œuvre dynamique, flexible, capable d’adaptation et d’initiative.

Que disent les recherches concernant ces espoirs placés dans les pédagogies actives ?

Différents niveaux de « preuves »

Baillargeon (2013) distingue différents niveaux de confiance parmi les preuves empiriques :

* le niveau le plus bas est l’anecdote, le témoignage : « j’ai essayé et ça a bien fonctionné ! ». Ces témoignages, même s’ils sont sincères et enthousiastes, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des preuves. N’étant pas testés méthodiquement, rigoureusement, à plus large échelle, en comparaison d’autres conditions, on ne peut conclure à leur validité scientifique. Clark (1982) a par exemple montré que des étudiants pouvaient faire des témoignages très positifs vis-à-vis de pédagogies inductives… alors que ces pédagogies ne leur avaient pas permis de réaliser des apprentissages significatifs ;

* le second niveau est celui de l’étude scientifique. Ces études sont d’autant plus dignes de confiance que leur méthodologie est rigoureuse, qu’elles intègrent variable de contrôle, groupe expérimental, groupe témoin ;

* le niveau le plus élevé est celui de la méta-analyse. Une méta-analyse est une collecte de l’ensemble des recherches menées sur un sujet en vue de les analyser, de les confronter, de les recouper pour établir des « preuves » d’un degré plus élevé. Il ne s’agit néanmoins pas de preuve absolue car il existe toujours des biais potentiels, surtout dans les sciences humaines, mais les résultats auxquels elles aboutissent ne devraient pas être ignorés par les professionnels — acteurs, chercheurs, conseillers, experts — d’un domaine particulier.

Travaux de John Hattie et échelle de l’indice d

En matière d’enseignement, une équipe néozélandaise dirigée par John Hattie a mené durant 15 ans un travail de synthèse remarquable pour présenter en un seul livre (Hattie, 2009) plus de 800 méta-analyses. Ce livre fait ainsi état de 50 000 études auxquelles ont pris part des dizaines de millions de participants. Pour rendre compte et pouvoir comparer les effets de diverses variables, Hattie a élaboré un indice d pourvu une échelle allant de -0,2 à 1,2. Cette échelle doit être interprétée de la manière suivante :

* On trouve de -0,2 à 0 les conditions qui ont un effet négatif ou nul (d = 0) sur les apprentissages. On remarque par exemple que l’exposition abusive à la télévision a un effet délétère léger (d = -0,18) ;

* On trouve entre 0 à 0,4 des conditions qui ont des effets trop légers sur les apprentissages scolaires que pour être préconisées. Ces effets sont jugés trop faibles car ils ne dépassent par les effets développementaux et l’effet du simple encadrement des élèves par un enseignant ;

* On trouve au-delà de 0,4 des conditions qui ont un effet positif réel sur les apprentissages scolaires. Plus d est élevé, plus ces effets sont importants… et plus il semble judicieux de promouvoir les conditions qui les sous-tendent.

Résultats des méta-analyses

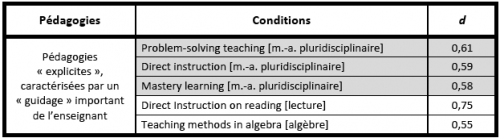

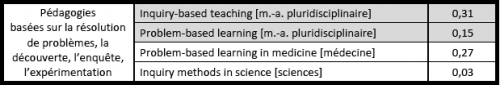

Que disent donc les méta-analyses synthétisées par Hattie (2009) à propos de l’efficacité de différentes pédagogies ? Le tableau ci-après présente quelques résultats, confrontant les pédagogies actives à des pédagogies plus explicites. Les conditions figurant dans les cases grisées sont issues de méta-analyses portant sur plusieurs disciplines scolaires et sont donc plus générales que les conditions non-grisées, qui portent sur une discipline ou un apprentissage particuliers (lecture, algèbre, sciences...).

Ces résultats bruts sont sévères pour les pédagogies « par la découverte », « par l’enquête », ou « basées sur la résolution de problèmes ». Non seulement ces pédagogies actives sont nettement moins efficaces que les pédagogies explicites, mais elles échouent en outre à atteindre le seuil de d = 0,4. Si l’on se fie à ces méta-analyses — et il est bien difficile de ne pas s’y fier dans l’état actuel des connaissances sur le sujet — on ne peut que réinterroger la validité de chacun des arguments qui étaient censés promouvoir les pédagogies actives.

Des promesses aux doutes

L’argument d’efficacité

Il s’agit de l’argument le plus aisément contestable : les méta-analyses (Hattie, 2009) montrent en effet que les méthodes généralement associées aux pédagogies actives sont peu efficaces, et surtout moins efficaces que d’autres méthodes plus explicites et plus guidées. Dans ces méthodes plus efficaces, l’enseignant joue un rôle d’activateur, de « modeleur » et non seulement un rôle de facilitateur et de concepteur de situations-problèmes comme c’est plutôt le cas dans les pédagogies actives. Une analyse plus fine des recherches (Chall, 2000 ; Klahr & Nigam, 2004 ; Mckeough, Lupart & Marini, 1995 ; Moreno, 2004 ; Perkins, 1991, Roblyer, 1996 ; Singley & Anderson, 1989) indique que cette efficacité moindre se traduit d’abord par des apprentissages moins amples, moins structurés, moins solides, moins profonds et moins transférables que ceux permis par des pédagogies plus explicites et plus guidées. Carlson, Lundy & Schneider (1992) et Schauble (1990) montrent par ailleurs que les pédagogies fondées sur la découverte ou la résolution de problèmes mènent, davantage que les pédagogies explicites, à des conceptions erronées ou à des « faux départs » qui sont ensuite préjudiciables pour les élèves. Selon plusieurs analyses (Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007 ; Kirschner, Sweller & Clark, 2006 ; Sweller, 1988 ; Sweller, Van Merriënboer & Paas, 1998) proposées par les chercheurs à l’origine de la « théorie de la charge cognitive » (Cognitive Load Theory), l’une des principales raisons de cette inefficacité des pédagogies inductives est liée à un problème de surcharge cognitive de la mémoire de travail [6]. Dès lors que l’on place les élèves face à des situations-problèmes avec l’intention de leur faire acquérir de nouvelles connaissances, ceux-ci font face à une double tâche : devant tout à la fois résoudre un problème et acquérir des connaissances, leur mémoire de travail, dont la capacité (« l’empan ») à traiter des éléments neufs est limitée, est mise en difficulté.

Cette situation critique de surcharge cognitive entraverait lourdement l’apprentissage, les travaux précités montrant par exemple que dans toutes sortes de situations, le fait que les ressources cognitives soient prioritairement affectées à la résolution du problème empêche tout apprentissage, toute intégration de nouvelles connaissances dans la mémoire à long terme. On observe alors que les apprenants parviennent à résoudre des problèmes… en n’apprenant pratiquement rien :

That working memory load does not contribute to the accumulation of knowledge in long-term memory because while working memory is being used to search for problem solutions, it is not available and cannot be used to learn. (Kirschner, Sweller & Clark, 2006, p. 77)

As a consequence, learners can engage in problem-solving activities for extended periods and learn almost nothing. (Kirschner, Sweller & Clark, 2006, p. 80)

L’argument de l’apprentissage de la résolution de problèmes

Since schema acquisition is possibly the most important component of problem solving expertise, the development of expertise may be retarded by a heavy emphasis on problem solving (Sweller, 1988, p. 284).

L’un des aspects les plus saillants et les plus concrets de la théorie de la charge cognitive est l’« effet du problème résolu » (worked-example effect). De nombreuses recherches (pour une description de ces recherches, voir par exemple Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007) ont comparé l’efficacité de deux modalités d’enseignement. Dans la première condition, les élèves résolvent des problèmes par eux-mêmes, découvrant la solution à partir des ressources mises à leur disposition ; dans la seconde condition, l’enseignant montre de manière explicite comment résoudre les mêmes problèmes. On demande ensuite aux élèves des deux groupes de résoudre de nouveaux problèmes de la même famille. Il apparait à chaque fois que les élèves à qui on a explicité la procédure de résolution résolvent mieux ces nouveaux problèmes que les élèves qui ont découvert la solution par eux-mêmes. Les chercheurs expliquent que ce worked-example effect est la conséquence du fait que la charge cognitive des élèves à qui on a explicité la procédure est inférieure à celle qui affecte les élèves qui découvrent par eux-mêmes. Cette explication est sans doute partielle, mais il n’en demeure pas moins que l’explicitation de la procédure de résolution semble être plus efficace que l’apprentissage par découverte, surtout pour les novices.

C’est d’ailleurs ce qui ressort des méta-analyses synthétisées par Hattie (2009), qui indiquent que les pédagogies basées sur la résolution de problèmes par les élèves (d = 0,15) sont moins efficaces que les pédagogies centrées sur l’enseignement explicite, par l’enseignant, de démarches de résolution de problèmes (d = 0,61). L’hypothèse qui sous-tend les pédagogies actives dans ce domaine est qu’il faudrait entrainer, muscler en quelque sorte, la « capacité » de résolution de problèmes des élèves en les plaçant systématiquement face à des situations-problèmes à dénouer. La capacité de résolution de problèmes se développerait ainsi peu à peu, dépendant presque exclusivement d’opérations mentales de haut niveau. Il y a sans doute des intuitions correctes dans cette hypothèse : la résolution de problèmes est effectivement liée à des fonctions supérieures de la cognition, et il ne suffit pas de maîtriser les habiletés de base pour résoudre un problème, même si cela demeure une condition nécessaire. Néanmoins, cette hypothèse néglige le fait que la résolution de problèmes dépende tout aussi étroitement de la présence de « schémas de résolution » dans la mémoire à long terme, mémoire à long terme qui n’est pas un « entrepôt passif d’informations fragmentées et discontinues » mais une « composante de l’architecture cognitive humaine qui a un impact sur des processus cognitifs complexes tels que la pensée et la résolution de problèmes » et constituerait même la « structure centrale, dominante, de la cognition humaine » ((Kirschner, Sweller & Clark, 2006, p. 76) :

These results suggest that expert problem solvers derive their skill by drawing on the extensive experience stored in their long-term memory and then quickly select and apply the best procedures for solving problems. The fact that these differences can be used to fully explain problem-solving skill emphasizes the importance of long-term memory to cognition. We are skilful in an area because our long-term memory contains huge amounts of information concerning the area. That information permits us to quickly recognize the characteristics of a situation and indicates to us, often unconsciously, what to do and when to do it. ((Kirschner, Sweller & Clark, 2006, p. 76)

Pour résoudre efficacement un problème, il est en effet indispensable de pouvoir s’appuyer sur des expériences de problèmes similaires stockés en mémoire à long terme. Les experts en termes de résolution de problèmes résolvent efficacement un problème inédit parce qu’ils ont précédemment généralisé puis stocké dans leur mémoire à long terme des schémas de résolution de problèmes présentant la même configuration. Dès lors, ils peuvent reconnaitre dans le problème inédit une configuration déjà rencontrée et déterminer puis appliquer la procédure adéquate pour le résoudre. A contrario, les novices, parce qu’ils sont dénués de ces schémas permettant la reconnaissance de configurations problématiques, sont contraints d’utiliser des stratégies de résolution de problème plus tâtonnantes (stratégie « means-ends »), où le hasard tient un grand rôle, et qui sont moins efficaces :

Experts are able to work forward immediately by choosing appropriate equations leading to the goal because they recognize each problem and each problem state from previous experience and know which moves are appropriate. The same cognitive structures which allow experts to accurately recall the configuration of a given problem state also allow immediate moves toward the goal from the givens. These cognitive structures will be called schemas where a schema is defined as a structure which allows problem solvers to recognize a problem state as belonging to a particular category of problem states that normally require particular moves. This means, in effect, that the problem solver knows that certain problem states can be grouped, at least in part, by their similarity and the similarity of the moves that can be made from those states. Novices, not possessing appropriate schemas, are not able to recognize and memorize problem configurations and are forced to use general problem-solving strategies such as means-ends analysis when faced with a problem. (Sweller, 1988, p. 259)

Apprendre à résoudre des problèmes, c’est donc avant tout acquérir des schémas. Or, comme le démontrent de nombreuses recherches menées sur des problèmes de différentes natures (Lewis & Anderson, 1985 ; Mawer & Sweller, 1982 ; Sweller, 1983, 1988 ; Sweller & Levine, 1982 ; Sweller, Mawer & Howe, 1982 ; Sweller, Mawer & Ward, 1983), les pédagogies centrées sur la résolution de problèmes ne permettent pas l’encodage et le stockage efficace de ces schémas dans la mémoire à long terme, à cause d’un problème de surcharge cognitive (il est presque impossible de mener cette double tâche simultanément : résoudre et intégrer le schéma de résolution) mais aussi parce que l’acquisition de ces schémas exige leur enseignement explicite, progressif, répétitif et structuré précocement (et non en fin d’apprentissage). En effet, lorsque les élèves résolvent un problème par tâtonnement comme c’est le cas dans les pédagogies de type « problem-based learning », ils aboutissent certes à la solution du problème (dans le meilleur des cas) par tâtonnement mais sans nécessairement pouvoir dégager, généraliser, abstraire, encoder ni stocker le schéma de résolution efficace, direct, qui peut être appliqué pour résoudre des problèmes de cette famille.

L’enseignement explicite de la résolution de problèmes offre davantage de garanties que ces schémas de résolution soient intégrés :

The […] conclusion […] may be put more strongly. Conventional problem solving activity via means-ends analysis normally leads to problem-solution, not to schema acquisition. Both theoretical and implications flow from this conclusion. The theoretical points made in the present paper suggest that cognitive effort expended during conventional problem solving leads to the problem goal, not to learning. Goal attainment and schema acquisition may be two largely unrelated and even incompatible processes. This may be relevant to all learning through problem-solving theories. (Sweller, 1988, p. 283)

A problem solver whose cognitive processing capacity is entirely devoted to goal attainment is attending to this aspect of the problem to the exclusion of those features of the problem necessary for schema acquisition (Sweller, 1988, p. 262)

L’argument d’égalité

L’argument d’égalité est lui aussi fortement mis à mal : on ne peut valablement aider les élèves peu ou moyennement performants avec des pédagogies peu efficaces. Ces élèves sont mêmes ceux qui souffrent le plus des pédagogies inefficaces, notamment parce qu’ils ne peuvent généralement compter sur un soutien familial compensatoire. Des analyses plus fines (Hattie, 2009, 2017 ; (Kirschner, Sweller & Clark, 2006) montrent également que les pédagogies basées sur l’enquête, la découverte et la résolution de problème sont particulièrement défavorables aux élèves faibles et moyens, tandis qu’elles nuiraient peu aux élèves les plus performants, et favoriseraient même leur progression dans certains cas. Ces recherches indiquent que, dans les pédagogies actives, ce qui pénalise les élèves plus fragiles, c’est aussi un manque de répétitions et une structuration tardive des apprentissages (la « synthèse » arrivant souvent à la toute fin de la démarche inductive, par définition). Les pédagogies actives, peu guidées, mettant l’accent sur la découverte et la résolution de problèmes ne deviendraient ainsi potentiellement — et légèrement — plus efficaces que les pédagogies explicites fortement guidées que lorsque les élèves ont précédemment construit, par un enseignement explicite et guidé, de très solides schémas de connaissances qui permettent de faire face aux problèmes sans qu’il y ait surcharge cognitive. Il s’agit du phénomène d’« expertise reversal effect » (Kalyuga, Ayres, Chandler & Sweller, 2003 ; Kalyuga, Chandler, Tuovinen & Sweller, 2001). Pour les novices au contraire, ces pédagogies seraient néfastes, notamment parce que, disposant de moins de connaissances structurées en mémoire à long terme, ils sont plus exposés que les experts à la surcharge cognitive qu’entrainent presque immanquablement les pédagogies actives : en effet, ce sont bien les élèves les plus fragiles scolairement qui sont le plus à la peine lorsqu’ils doivent, simultanément, résoudre un problème (ou mener une recherche, une enquête, une expérience…) et acquérir des connaissances.

D’autres recherches (Bautier, 2006a, 2006b ; Bautier & Goigoux, 2004 ; Bautier & Rayou, 2013 ; Bonnéry, 2007) menées en France incitent à penser qu’une certaine mise en œuvre des pédagogies actives pourrait desservir les élèves provenant de milieux populaires en favorisant l’apparition de « malentendus scolaires »/Les pédagogies actives ne sont évidemment pas les seules à être exposées à ces malentendus scolaires, tant s’en faut./. Parce qu’elles rechignent parfois à l’explicitation et au cadrage par souhait de mettre les élèves en situation de résoudre des problèmes complexes par eux-mêmes, les pédagogies actives peuvent en effet constituer des « pédagogies invisibles » dont « les objets d’apprentissages, dans les tâches scolaires, sont moins nettement définis » (Bautier, 2006b, p. 108). Les élèves sont alors « confrontés à des tâches et des situations trop ouvertes, à des contrats et des milieux didactiques trop flous et trop larges, pour le traitement desquels les plus démunis d’entre eux ne peuvent mobiliser que leurs expériences premières du monde, sans pouvoir disposer ou faire usage d’aides ou de critères leur permettant de redéfinir les tâches de manière pertinente » (Bautier & Goigoux, 2004, p. 97). Confrontés à la faiblesse de l’explicitation, du cadrage et du guidage, les élèves interprètent erronément les enjeux des activités scolaires : ignorant ce que l’enseignant cherche à leur faire apprendre et qui constitue le véritable objectif de l’activité, ils concentrent leur attention et plus généralement leur activité cognitive sur des éléments périphériques, superficiels ou contextuels de la tâche scolaire ; ils se centrent sur le « faire » au détriment d’une centration sur l’ « apprendre ». Ces malentendus sont d’autant plus probables que, pour rencontrer les centres d’intérêt des élèves ou leur vie quotidienne, l’enseignant a « habillé » l’activité pour la rendre plus « attractive » : cette attractivité peut favoriser la mésinterprétation de la situation scolaire par les élèves de milieux populaires, qui seront happés par cet habillage et passeront à côté des enjeux cognitifs. Ces malentendus scolaires sont omniprésents et touchent tous les niveaux de la scolarité. En voici quelques exemples concrets :

* Soucieuse de « motiver ses élèves », une enseignante de 2ème secondaire (classe de 5ème en France) utilise un jeu pédagogique coopératif (« Optimove ») en vue de leur faire acquérir des notions géographiques et environnementales relatives à la mobilité. Les « bons élèves » comprennent très rapidement que le jeu est un aspect superficiel de l’activité, mais que le véritable objectif est l’acquisition de notions ; ils ont été capables de « secondariser », c’est-à-dire de retrouver le sens second, non apparent, mais fondamental de l’activité (apprendre des notions géographiques), et de centrer leur cognition sur ce sens fondamental. Les autres élèves ont été induits en erreur par le caractère ludique de l’activité : au lieu de fixer leur attention sur les notions, ils la centrent sur les enjeux secondaires, ludiques (comment faire pour remporter la partie ?) ou relationnels (le respect des règles de solidarité par les différents joueurs dans ce jeu coopératif).

* Désireux de « donner du sens » aux activités scolaires, un instituteur décide d’organiser une correspondance scolaire pour permettre à ses élèves de 4ème primaire (CM1) d’apprendre à écrire des lettres. Certains élèves ont pu mener le processus de secondarisation à bien et concentrent leur attention sur les aspects littéraires de l’activité (la mise en forme générale d’une lettre, la ponctuation, les alinéas…). Les autres, plus nombreux, n’ont pas compris ce sens profond de l’activité et se concentrent sur les aspects relationnels de l’activité (Vais-je écrire à une fille ou à un garçon ? Vais-je lui faire part de mes secrets, lui parler de telle chose ou de telle autre ? Est-ce que Monsieur va lire ce que j’ai écrit à mon correspondant ?). De façon surprenante, l’instituteur s’enthousiasme de cette méprise, ne détectant pas que cela détourne les élèves de l’objectif cognitif de l’activité. Ce brouillage est extrêmement fréquent dans la pédagogie du projet, qui amène parfois les élèves à se centrer sur le produit fini plutôt que sur l’objet d’apprentissage, sur la tâche et non sur l’apprentissage. Notons dans ce cas qu’il y a aussi méprise dans le chef de l’enseignant qui, au lieu de s’interroger sur les conditions permettant la construction d’une véritable motivation à apprendre (voir par exemple Tardif, 1997), ne fait que développer une très transitoire motivation dirigée vers la production, le produit fini.

* Soucieuse de rendre « attrayante » une activité sur la soustraction, une institutrice décide d’ « accrocher » ses élèves en introduisant cet apprentissage par la lecture d’une histoire au cours de laquelle une famille de six lapins en balade perd deux de ses membres partis goûter l’herbe ailleurs. A nouveau, les élèves les plus familiers avec la culture scolaire auront pu « secondariser » et se douter, alors que rien ne l’indiquait explicitement en début d’activité, que le véritable enjeu était mathématique (« Madame a insisté sur le fait qu’il y avait 6 lapins, c’est donc bien qu’on va faire des calculs »). Les autres sont entièrement sous l’emprise de la fiction, se fichent de savoir à quoi correspond 6-2, mais sont par contre très inquiets de savoir si les deux lapereaux égarés ne feront pas de mauvaise rencontre ou retrouveront bientôt leur famille, tandis que les plus sévères estiment qu’un tel malheur ne serait pas arrivé si les deux lapereaux avaient écouté Maman et Papa Lapin, qui avaient bien dit de ne pas s’éloigner…

L’argument de l’adéquation aux méthodes disciplinaires

Cet argument semble a priori extrêmement solide, surtout concernant l’enseignement des sciences et des sciences sociales. Ne serait-ce pas un sacrilège que d’enseigner les sciences de façon explicite, alors que les connaissances scientifiques s’établissent au contraire par la mise en œuvre d’une démarche expérimentale, empirique ? Il est bien difficile de s’opposer frontalement à cette position, mais on peut toutefois la nuancer. Oui, il est crucial que les élèves comprennent le statut épistémologique des connaissances scientifiques, qu’ils comprennent que leur validité provient du fait qu’elles ont été testées expérimentalement ou qu’elles sont le résultat d’investigations rationnelles rigoureuses, contrôlées par les pairs. Oui, il est crucial qu’ils aient connaissance des conditions empiriques qui ont permis d’établir tels ou tels faits scientifiques. Oui, il est crucial que les élèves soient formés à la démarche expérimentale et la pratiquent régulièrement en classe de sciences. Tout ceci est indispensable pour permettre aux élèves de distinguer les connaissances scientifiques des croyances, et la démarche scientifique de la posture superstitieuse. Cette compréhension épistémologique des connaissances scientifiques constitue même une urgence à une époque marquée par une vulgate postmoderne et un renouveau religieux dogmatique renforçant parfois le relativisme cognitif, les pseudosciences et les superstitions (Gross & Levitt, 1997 ; Sokal, 2005).

Ce qui paraît contestable, par contre, c’est de postuler que tout apprentissage de connaissances scientifiques en classe doit se faire à travers l’expérience et l’investigation. En effet, lorsque l’on pratique de la sorte, on rencontre le même problème de « surcharge cognitive » que l’on connait dans l’enseignement d’autres disciplines. Les élèves se trouvent face à une double-tâche, à un apprentissage simultané de connaissances scientifiques et de la démarche scientifique. Cette simultanéité mettra immanquablement certains élèves en difficulté, et prioritairement ceux pour qui chacun des deux objectifs d’apprentissage constitue à lui seul un défi de taille. Les recherches menées sur l’inquiry-based teaching en sciences (Bredderman, 1983 ; Shymansky, Hedges & Woodworth, 1990) abondent dans ce sens : elles montrent que si mener des démarches d’expérimentation et d’investigation en classe de sciences est un moyen efficace de développer la démarche scientifique et les processus, c’est par contre un moyen peu efficace pour acquérir des connaissances scientifiques. D’autres recherches (Bangert-Drowns, 1992 ; Bangert-Drowns & Bankert, 1990) confirment par contre que l’inquiry-based teaching participe du développement de la pensée critique, et qu’à ce titre il demeure un outil indispensable, pourvu qu’on ne lui octroie pas une place hégémonique.

L’argument idiosyncratique

Cet argument, inspiré de l’experiential learning notamment (Kolb, 1984), consiste à soutenir indirectement les pédagogies actives au motif qu’il serait contreproductif d’imposer à des élèves aux styles cognitifs différents un enseignement explicite proposant un cheminement commun. Tenir compte de ces différents styles cognitifs en pratiquant la pédagogie expérientielle (une forme de pédagogie active basée sur les expériences personnelles) permettrait de réduire les inégalités d’apprentissage.

Allons droit au but : l’existence même des quatre styles cognitifs définis par Kolb est plus qu’hypothétique. Les recherches menées en la matière (voir Hattie, 2009) ne permettent pas de démontrer que ces styles présumés correspondent à une réalité effective. De même, les recherches ne montrent pas que l’adaptation de l’enseignement aux styles cognitifs putatifs des élèves ait un quelconque effet positif sur leurs apprentissages.

Si les styles cognitifs de Kolb sont peu connus dans le monde francophone, il existe néanmoins chez nous des théories de la même veine, notamment celle des élèves « visuels, auditifs et kinesthésiques » issue de la gestion mentale et de la PNL, ou celle des « intelligences multiples » d’Howard Gardner. Dans le meilleur des cas, ces théories suggèrent qu’adapter la pédagogie au profil des élèves serait de nature à réduire les inégalités en offrant à chacun les conditions pédagogiques permettant son meilleur progrès. Ces théories sont largement pseudoscientifiques. Elles sont en contradiction avec l’état actuel des connaissances en psychologie cognitive (Geake, 2008 ; Mottint, 2018 ; Waterhouse, 2006) et constituent dès lors une fausse piste pour réduire les inégalités. Il est donc quelque peu inquiétant de les voir gagner du terrain, notamment dans des « écoles alternatives » soucieuses de « respecter les différences ». Pour ne prendre qu’un exemple de leur inconsistance, il est acquis depuis les recherches de PAIVIO que tous les élèves (et les adultes) mémorisent mieux les images que les mots, parce qu’ils sont doublement codés (sous forme imagée et sous forme verbale) ; penser que l’on va aider certains élèves prétendument auditifs en leur proposant des mots plutôt que des images ou des schémas est donc un excellent moyen… de les mettre en difficulté.

Une des choses les plus vaines qui soient est de désigner les élèves selon leurs « styles d’apprentissage ». Cette mode actuelle des styles d’apprentissage, qu’on ne confondra pas avec l’idée plus valable de stratégies différentes pour apprendre, soutient que les élèves ont une préférence pour certaines manières d’apprendre […]. Souvent, on assure que si l’enseignement s’ajuste au style préféré ou dominant […], alors la réussite augmente. Il existe de nombreuses données montrant que les élèves sont identifiés diversement par différents enseignants. Et les mesures les plus courantes, qui sont notoirement non fiables, ne prédisent pas grand-chose […]. Stratégies d’apprentissages ? Oui. Plaisir d’apprendre ? Oui. Styles d’apprentissage ? Non. (Hattie, in Baillargeon, 2013, p. 113)

L’argument de l’émancipation

L’émancipation ne peut survenir sans compréhension du monde, donc sans acquisition préalable de catégories, de larges grilles de connaissances permettant son interprétation. Dans la mesure où les pédagogies actives ne semblent pas toujours favoriser l’acquisition de savoirs et de savoir-faire, et qu’elles sont surtout défavorables aux élèves de milieux populaires, elles peuvent entraver cet objectif d’émancipation, bien qu’une très large majorité de ses partisans soient paradoxalement des militants sincères et résolus du progrès social.

Parce qu’elles se sont parfois rapprochées des « pédagogies non-directives », certaines pédagogies actives ont par ailleurs prôné davantage d’horizontalité dans la relation enseignant-élèves, instituant des structures participatives ou co-gestionnaires au sein de l’école. Ces structures participatives, ces « institutions », constituent des outils indispensables pour favoriser l’émancipation, mais doivent impérativement être associées à des pédagogies permettant l’acquisition de ce large bagage de connaissances nécessaires à la compréhension du monde. Il ne s’agit pas tant de s’émanciper de l’autorité du maître, de se débarrasser d’une verticalité scolaire parfois présentée abusivement comme le symbole scolaire des hiérarchies sociales, que de s’émanciper de son ignorance à propos des réalités du monde capitaliste. L’émancipation est bien davantage qu’une attitude rebelle de contestation intuitive et passionnelle de « la société », elle est avant tout une compréhension fine et complexe de ce monde, absolument nécessaire pour permettre une critique éclairée, cohérente et conséquente du monde et oeuvrer à sa transformation.

La révolte ne suffit pas. C’est pourquoi nous avons besoin d’une École qui puisse apporter au plus grand nombre et en particulier à ceux qui seront les exploités, les exclus, les « sans-terre », les « sans-papiers, les « sans-emploi »… de demain, un bagage aussi vaste que possible de connaissances générales en histoire, en sciences, en économie, en culture technologique, en philosophie, en mathématique. D’abord parce que ce sont eux, et non les nantis, qui devront constituer la force principale du changement. Ensuite parce que sans savoir on ne peut pas, on ne peut plus comprendre un monde devenu incroyablement complexe ; et que sans comprendre le monde, on ne peut pas le transformer (Hirtt, Kerckhofs & Schmetz, 2015, p. 83).

Auparavant, les élèves acquéraient au moins un certain bagage de faits concrets. Désormais, il n’y aura même plus un tel bagage à mettre en ordre. […] L’aspect le plus paradoxal de tout cela est que ce nouveau type d’école est présenté comme démocratique alors qu’en fait il conduit non seulement à perpétuer mais aussi à cristalliser les inégalités sociales (Gramsci, in Baillargeon, 2006).

Vers une complémentarité pédagogique

A la lumière de ces limites et de ces risques, on pourrait conclure que les pédagogies actives doivent être définitivement abandonnées, oubliées. On pourrait, plus gravement encore, conclure qu’il faut en revenir d’urgence à un enseignement magistral qui aurait été injustement mis en cause. Ce n’est absolument pas notre avis. Ce bilan critique des pédagogies actives ne doit pas faire oublier ce qu’elles ont apporté d’essentiel à l’enseignement, ni entretenir l’illusion qu’un retour à l’ « école d’antan » constituerait un progrès. Si les méta-analyses livrent des signaux clairs, qui ne peuvent être ignorés, il serait imprudent néanmoins d’en venir à préconiser sans nuance une nouvelle recette pédagogique qui tiendrait lieu de panacée et d’exclure toute situation d’apprentissage s’écartant quelque peu de cette nouvelle orthodoxie. Il y a par exemple, parmi les démarches d’auto-socio-construction du GFEN, d’authentiques trésors pédagogiques dont il serait regrettable de se priver, et que l’on pourrait peut-être mettre en oeuvre en réduisant quelque peu leur part inductive, et en accroissant leur caractère explicite. Dans cette perspective d’un éclectisme pédagogique suggéré par Goigoux (2011), il nous semble dès lors judicieux de procéder à quelques conciliations et amendements.

Le premier ajustement qui nous semble nécessaire est celui de la redéfinition du concept d’activité. Les partisans des pédagogies actives ont eu raison de dénoncer l’enseignement magistral et la passivité intellectuelle qu’elle engendrait chez certains élèves. L’apprentissage est bien un processus actif de construction. Néanmoins, en contexte d’apprentissage, cette activité de l’élève qui doit nous intéresser est bien son activité cognitive, et non ses activités physique, manipulatoire ou productive (qui peuvent être des moyens nécessaires mais qui ne constituent pas des fins en soi). Et cette activité cognitive n’est selon nous pas prioritairement synonyme de « découverte ». Construire des savoirs, ce n’est pas nécessairement les découvrir, mais c’est analyser, dégager, évoquer, organiser, intégrer, automatiser des connaissances et des schémas, pour ensuite créer, résoudre, élaborer... Dans un premier temps, l’activité cognitive précise qui nous semble primordiale, c’est celle qui permet de s’approprier, davantage que celle qui permet de découvrir. L’enseignement magistral est inefficace parce qu’il présuppose que l’explication du « maître » va se transformer ipso facto en connaissance pour les élèves, par simple effet de clarté et de répétition ; cet enseignement traditionnel ou behavioriste est aveugle au processus d’intégration, ne le guide pas, indifférent qu’il est à la « boite noire » des processus mentaux. Il ne suffit pas d’expliquer précisément et de façon redondante à un novice comment conduire une automobile pour qu’il en devienne capable. Les pédagogies actives nous semblent également critiquables parce qu’elles se centrent soit sur l’activité instrumentale, soit sur l’activité cognitive entendue trop exclusivement comme découverte/induction, en méprisant parfois d’autres formes d’activités cognitives d’intégration ; construire les processus cognitifs permettant la conduite d’une automobile, est-ce prioritairement ou seulement les découvrir ? La priorité absolue, selon nous, est de déterminer les conditions pédagogiques qui vont le mieux susciter l’activité cognitive précise qui permet l’intégration de connaissances et de schémas, en prenant en compte l’architecture cognitive humaine et notamment les limites de la mémoire de travail.

Le second ajustement est conséquence du premier : pour susciter chez les élèves cette activité cognitive précise qui permet l’acquisition de connaissances, il est impératif selon nous d’introduire une part importante d’enseignement explicite, structuré et progressif, qui évite la surcharge cognitive (Clark, Nguyen & Sweller, 2006 ; Gauthier, Bissonnette & Richard, 2013 ; Rosenshine, 1986). Cet enseignement explicite comporte plusieurs étapes :

1. La présentation de l’objectif d’apprentissage, qui permet de réduire le risque de « malentendus scolaires » ;

2. Le modelage (« je fais »), qui consiste en une démonstration claire, précise, concise, au pas-à-pas, par l’enseignant, du processus cognitif permettant d’accomplir une tâche ou de résoudre un problème. Ce modelage est effectué à partir d’exemples résolus (worked-examples) par l’enseignant devant les élèves. L’enseignant veille donc à verbaliser les opérations mentales qu’il met en oeuvre pour résoudre les exemples ;

3. La pratique guidée (« nous faisons ») , au cours de laquelle les élèves, dirigés par l’enseignant, s’essaient, seuls ou en équipe (utilisation de l’enseignement réciproque) à la mise en oeuvre de la procédure, tandis que l’enseignant vérifie constamment la bonne effectuation de la procédure et fournit des feedbacks constants ;

4. La pratique autonome (« vous faites »), au cours de laquelle les élèves mettent en oeuvre la procédure en étant de moins en moins guidés par l’enseignant, et en étant confrontés à des tâches de plus en plus complexes. Cette phase doit être suffisamment longue pour conduire à la solidification et à l’automatisation de l’apprentissage, ainsi qu’à un surapprentissage garantissant la mémorisation à long terme.

5. L’objectivation ;

6. Des révisions régulières.

Cette démarche d’enseignement explicite nous semble rencontrer les trois phases de l’acquisition d’habiletés formalisées par John Anderson :

* une phase cognitive, « contrôlée », consciente, durant laquelle l’apprenant se crée une représentation mentale de la procédure et la met en oeuvre lentement, souvent en la subvocalisant. Cette phase sollicite fortement la mémoire de travail (notamment la boucle phonologique) ;

* une phase associative, qui consiste en l’automatisation progressive de la procédure sous l’effet des répétitions. Durant cette phase, l’apprenant gagne en rapidité et en exactitude, et la mémoire de travail est de moins en moins sollicitée, du fait de l’automatisation ;

* une phase autonome, durant laquelle la procédure, désormais automatisée, peut être mise en oeuvre avec aisance, rapidité et exactitude, sans charge cognitive. Des ajustements de la procédure ont encore lieu, à un haut niveau d’expertise.

Le troisième ajustement est lui aussi lié aux précédents : lorsque les élèves ont atteint un niveau de maîtrise suffisant, qu’ils ont acquis les schémas permettant la résolution de problèmes, il devient judicieux, en raison du phénomène d’expertise reversal effect, de les confronter à des situations-problèmes et de favoriser le tâtonnement et la découverte. Dans ce cadre précis, ces situations-problèmes trouvent une juste place, c’est-à-dire celle qui permet de développer l’exploration cognitive et la pensée critique, un rapport de conquête vis-à-vis du savoir, sans provoquer de surcharge cognitive et sans nuire aux élèves les plus fragiles.

Les élèves les plus vulnérables ont besoin d’une pédagogie qui respecte une « loi d’optimum » proposant un habile dosage entre une forte part de connu (répétitions intra-tâches) et une moindre, mais néanmoins consistante, part de nouveauté (variabilités intra- et inter-tâches). Lorsque le guidage didactique est réduit à son minimum, lorsqu’on omet l’apprentissage d’habiletés préalables à la résolution de problèmes complexes ou l’entraînement explicite d’habiletés élémentaires, les écarts entre les meilleurs élèves et ceux ayant des difficultés augmentent, alors qu’ils se réduisent dans le cas d’une hiérarchisation des habiletés et d’un guidage progressif des apprentissages au sein de situations rigoureusement construites dans ce but (Goigoux, 2011, p. 24).

Le quatrième ajustement que nous proposons et celui d’une distinction claire des temps scolaires. A côté du temps de l’apprentissage, très cadré, très guidé, très explicite, il nous semble indispensable que soit mis sur pied un « axe de l’implication dans le milieu » (Stordeur, 2004), durant lequel le but prioritaire n’est pas d’apprendre mais plutôt d’agir sur l’environnement, de s’ouvrir sur l’extérieur. Cet axe de l’implication dans le milieu est le temps du projet, des activités fonctionnelles, des activités plus globales, plus exploratoires et plus « utilitaires » ; c’est un temps durant lequel on utilise ce qui a été appris auparavant pour agir, pour produire, pour découvrir d’autres connaissances. Ces activités permettent aux élèves d’explorer un sujet particulier qui suscite leur intérêt, de mener à bien une investigation (individuellement ou en petits groupes), d’en présenter les résultats devant les autres, de réaliser un chef-d’oeuvre pédagogique... C’est donc un temps d’exploration, de découverte, durant lequel l’élève a l’occasion de partir à la conquête de connaissances, par lui-même, et de développer ainsi un rapport d’avidité et d’autodidaxie vis-à-vis du savoir, l’enseignant jouant alors un rôle d’accompagnateur. C’est aussi dans le cadre de cet axe que devrait s’inscrire la participation des élèves à des structures de cogestion, à des conseils, à des instances au sein de l’école. La mise en œuvre de ces « institutions » pourrait elle aussi être largement éclairée par l’histoire des pédagogies actives, et plus particulièrement par la pédagogie institutionnelle, qui en est issue.

Bibliographie

BADDELEY, A. (1993). La mémoire humaine : Théorie et pratique. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

BADDELEY, A. (2000). The Episodic Buffer : A New Component of Working Memory ?. Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417-423.

BADDELEY, A. (2011). Working Memory : Theories, Models and Controversies. Annual Review of Psychology, 63(1), 1-29.

BAILLARGEON, N. (2006). La réforme québécoise de l’éducation : Une faillite philosophique. Possibles, 30(1), 139-184. doi:10.1522/cla.ban.ref

BAILLARGEON, N. (2013). Légendes pédagogiques : L’autodéfense intellectuelle en éducation. Montréal : Poètes de brousse.

BANGERT-DROWNS, R. L. (1992). Meta-Analysis of the Effects of Inquiry-Based Instruction on Critical Thinking. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.

BANGERT-DROWNS, R. L. & BANKERT, E. (1990). Meta-Analysis of Effects of Explicit Instruction for Critical Thinking. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston.

BAUTIER, E. (Ed.) (2006a). Apprendre à l’école, Apprendre l’école : Des risques d’inégalités dès la maternelle. Lyon : Chronique Sociale.

BAUTIER, E. (2006b). Le rôle des pratiques des maîtres dans les difficultés scolaires des élèves : une analyse de pratiques intégrant la dimension des difficultés socialement différenciées. Recherche et formation, 51, 105-118.

BAUTIER, E. et GOIGOUX, R. (2004). Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 148, 89-100.

BAUTIER, E. & RAYOU, P. (2013). Les inégalités d’apprentissage : Programme, pratiques et malentendus scolaires. Paris : Presses Universitaires de France.

BONNÉRY, S. (2007). Comprendre l’échec scolaire : Elèves en difficultés et dispositifs pédagogiques. Paris : La Dispute.

BREDDERMAN, T. (1983). Effects of Activity-Based Elementary Science on Student Outcomes : A Quantitative Synthesis. Review of Educational Research, 53(4), 499-518.

CARLSON, R. A., LUNDY, D. H. & SCHNEIDER, W. (1992). Strategy Guidance and Memory Aiding in Learning a Problem-Solving Skill. Human Factors, 34, 129-145

CHALL, J. S. (2000). The Academic Achievement Challenge. New York : Guilford.

CHANQUOY, L., TRICOT, A. & SWELLER, J. (2007). La charge cognitive : Théorie et applications. Paris : Armand Colin.

CLARK, R. E. (1982). Antagonism between achievement and enjoyment in ATI studies. Educational Psychologist, 17, 92–101.

CLARK, R.C., NGUYEN, F., & SWELLER, J. (2006). Efficiency in Learning : Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load. San Francisco : Pfeiffer.

FAYOLLE, A. (2009) & VERZAT, C. (2009). Pédagogies actives et entrepreneuriat : quelle place dans nos enseignements ?. Revue de l’entrepreneuriat, 2009/2(8), 1-15.

GAUTHIER, C., BISSONNETTE, S. & RICHARD, M. (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves : La gestion des apprentissages. Bruxelles : De Boeck.

GEAKE, J. (2008). Neuromythologies in education. Educational Research, 50(2), 123-133

GOIGOUX, R. (2011). Une pédagogie éclectique au service des élèves qui ont le plus besoin de l’école. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 52, 22-30.

GROSS, P. R. & LEVITT, N. (1997). Higher Superstition : The Academic Left and Its Quarrels With Science. Baltimore : John Hopkins University Press.

HATTIE, J. (2009). Visible Learning : A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. New York : Routledge.

HATTIE, J. (2017). L’apprentissage visible pour les enseignants : Connaitre son impact pour maximiser le rendement des élèves. Québec : Presses de l’Université du Québec.

HIRTT, N. (2009). Piaget, Vygotski, Freinet… tous coupables ? En ligne sur le site web de l’Appel Pour une Ecole Démocratique : http://www.skolo.org/2009/10/01/piaget-vygotski-freinet-tous-coupables/

HIRTT, N., KERCKHOFS, J.-P. & SCHMETZ, P. (2015). Qu’as-tu appris à l’école ? : Essai sur les conditions éducatives d’une citoyenneté critique. Bruxelles : Aden.

KALYUGA, S., AYRES, P., CHANDLER, P. & SWELLER, J. (2003). Expertise Reversal Effect. Educational Psychologist, 38, 23-31.

KALYUGA, S., CHANDLER, P., TUOVINEN, J. & SWELLER, J. (2001). When Problem Solving Is Superior to Studying Worked Examples. Journal of Educational Psychology, 93, 579-588.

KIRSCHNER, P. A., SWELLER, J. & CLARK, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work : An Analysis of the Failure of Constructivist, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.

KLAHR, D. & NIGAM, M. (2004). The Equivalence of Learning Paths in Early Science Instruction : Effects of Direct Instruction and Discovery Learning. Psychological Science, 15, 661-667.

KOLB, D. A. (1984). Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs. NJ, Prentice-Hall.

LEWIS, M., & ANDERSON, J. (1985). Discrimination of Operator Schemata in Problem Solving : Learning from Examples. Cognitive Psychology, 17, 26-65.

MAWER, R., & SWELLER, J. (1982). The Effects of Subgoal Density and Location on Learning During Problem Solving. Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition, 8, 252-259.

MCKEOUGH, A., LUPART, J. & MARINI, A. (Eds.) (1995). Teaching for Transfer : Fostering Generalization in Learning. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.

MORENO, R. (2004). Decreasing Cognitive Load in Novice Students : Effect of Explanatory Versus Corrective Feedback in Discovery-Based Multimedia. Instructional Science, 32, 99-113.

MOTTINT, O. (2018). Inconsistance et dangers du culte des différences en pédagogie. En ligne sur le site du GRDS : http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article284

PERKINS, D. N. (1991). Technology Meets Constructivism : Do They Make a Marriage ? Educational Technology, 13, 18–23.

ROBLYER, M. D. (1996). The Constructivist/Objectivist Debate : Implications for Instructional Technology Research. Learning and Leading With Technology, 24, 12–16.

ROSENSHINE, B. (1986). Vers un enseignement efficace des matières structurées. Un modèle d’action inspiré par le bilan des recherches processus-produit. In M. CRAHAY et D. LAFONTAINE (Eds.), L’art et la science de l’enseignement (pp. 81-96). Liège : Labor.

SCHAUBLE, L. (1990). Belief Revision in Children : The Role of Prior Knowledge and Strategies for Generating Evidence. Journal of Experimental Child Psychology, 49, 31-57.

SHYMANSKY, J. A., HEDGES, L. V. & WOODWORTH, G. (1990). A Reassessment of the Effects of Inquiry-Based Science Curricula of the 60’s on Student Performance. Journal of Research in Science Teaching, 27(2), 127-144.

SINGLEY, M. K. & ANDERSON, J. R. (1989). The Transfer of Cognitive Skill. Cambridge, MA : Harvard University Press.

SOKAL, A. (2005). Pseudosciences et postmodernisme : Adversaires ou compagnons de route ?. Paris : Odile Jacob.

STORDEUR, J. (2004). Centrer l’école sur les apprentissages ?. Traces de changements, 165. En ligne sur le site de Changements pour l’Egalité : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article458.

SWELLER, J. (1983). Control Mechanisms in Problem Solving. Memory and Cognition, 11, 32-40.

SWELLER, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving : Effects on Learning. Cognitive Science, 12, 257-285.

SWELLER, J., & LEVINE, M. (1982). Effects of Goal Specificity on Means-Ends Analysis and Learning. Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition, 8, 463-474.

SWELLER, J., MAWER, R., & HOWE, W. (1982). Consequences of History-Cued and Means-Ends Strategies in Problem Solving. American Journal of Psychology, 95, 455-483.

SWELLER, J., MAWER, R., & WARD, M. (1983). Development of Expertise in Mathematical Problem Solving. Journal of Experimental Psychology : General, 112, 639-661.

SWELLER, J. VAN MERRIËNBOER, J. & PAAS, F. (1998). Cognitive Architecture and Instructional Design. Educational Psychology Review, 10(3), 251-296.

TARDIF, J. (1997). Pour un enseignement stratégique : L’apport de la psychologie cognitive. Montréal : Logiques.

WATERHOUSE, L. (2006). Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence : A Critical Review. Educational Psychologist, 41(4), 207-225.

[1] Groupe Français d’Education Nouvelle

[2] Institut Coopératif de l’Ecole Moderne

[3] Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active

[4] Cette formulation est empruntée à Kirchner, Sweller & Clark (2006).

[5] Pour un exemple de cet intérêt entrepreneurial pour les pédagogies actives, voir Fayolle & Verzat (2009).

[6] La mémoire de travail (que l’on nomme parfois mémoire à court terme) est la mémoire qui gère les opérations conscientes, en train d’être mises en oeuvre, et les informations neuves. Elle est « constituée » d’un administrateur central (…dont l’existence est discutée par les partisans de la théorie de la charge cognitive) qui gère plusieurs sous-modules : le calepin visuo-spatial (qui gère les informations visuo-spatiales et les maintient disponibles pendant les traitements), la boucle phonologique (qui traite le matériel verbal), le buffer épisodique (Voir Baddeley 1993, 2000, 2011). Dans le cadre de cet article, la caractéristique fondamentale de la MT qui nous intéresse est la limite de son empan : la mémoire de travail ne peut traiter qu’un nombre limité d’éléments simultanément, et se différencie ainsi de la mémoire à long terme qui a une capacité de stockage quasi illimitée.